Bolivia: Qué aprender de la resistencia andina

El Alto ayuda a entender la Bolivia insurgente: organización popular, otra cosmovisión política y compromiso con lo Común. La ciudad indígena más grande del mundo fue crucial para detener a los militares esta semana: tal como lo fue en la Guerra del Agua en 2003.

por Célio Turino

//outraspalavras.net

28/06/2024

El Alto, la ciudad con mayor población indígena del mundo, más de 1 millón de habitantes rodean la capital de Bolivia, La Paz, pueblos aymaras, quechuas, mineros, tejedores, campesinos, gente de las tierras altas y bajas, como chiquitanos y. guaraníes. Una profusión de colores, aromas e historias, donde casi es posible tocar las montañas. Wayna Potosí , Illimani , cumbres montañosas con más nieve por muy altas que sean, pero que también comienzan a perder su antigua capa de hielo, a pesar de estar a más de 6 mil metros sobre el nivel del mar. No hay manera de acceder a La Paz sin pasar por El Alto, que se cierne sobre la capital, estando entre ochocientos y cuatrocientos metros de altura.

Para comprender la lucha social de los pueblos que han frenado los golpes de Estado en Bolivia desde principios del siglo XXI, es necesario mirar el pensamiento de los hombres y mujeres del altiplano y la expresión en aimara: “ q’ ipur kama ” . Con este artículo, cuyo contenido principal está extraído de un capítulo ( Whipala: bandera y emblema de la nación andina ) de un libro de mi autoría sobre América Latina ( POR ALL CAMINHOS – Pontos de Cultura na América Latina – SESC Edições), pretendo exponer las razones de la capacidad del pueblo boliviano para enfrentar el reciente intento de golpe de Estado en el país, sin que sea necesario hablar del golpista y de los golpistas. Lo que me interesa es la gente.

Para el pensamiento occidental, despedirse de alguien con quien pretendes quedar al día siguiente ocurre con la expresión “nos vemos mañana” , o, “ nos vemos mañana ” , en inglés. En aimara, es “hasta el día atrás” , “ q’ipur kama ” .

El pueblo aymara forma la población indígena más grande de Bolivia; Para ellos, como para la mayoría de los pueblos indígenas, el tiempo es el presente y el futuro no está delante, sino que está vinculado al pasado. Según el sociólogo boliviano Mário Rodríguez, mi amigo, creador y gestor del Ponto de Cultura Wayna Tambo y de la Red de la Diversidad :

“El pasado ya no sucede como lo que fue, como lo aprobó la historia. Alcanzar el futuro sólo es posible si se trae el pasado al presente, lingüísticamente hablando. Miras el pasado, pero sólo tiene sentido si lo sitúas en el presente. Esto construye la posibilidad de lo inédito, de lo que vendrá, de lo que emerge. Políticamente, esto es muy fuerte, porque pone nuestra mirada en otro lugar de referencia”.

El tiempo no es lineal, como una sucesión de acontecimientos que mueren en el presente para dar paso al futuro, sino algo vivo, cíclico, en el que el propio pasado puede modificarse. Pero esto provoca exactamente la necesidad de otra mirada. Otra mirada que no es una perspectiva de futuro, sino una perspectiva ancestral, que debate el mundo presente y lo proyecta hacia el futuro a partir del pasado . Aún viviendo en un ambiente urbano de una gran ciudad, los indígenas de El Alto mantienen sus tradiciones ancestrales, especialmente en su forma de vida y forma de pensar. Una de estas tradiciones son los rituales de illas , que se realizan después de la siembra y antes de la cosecha.

“La isla es algo que ya es, sin ser lo que ya es, pero que ya está siendo lo que aún no es. Sería la cosecha que aún no ha sucedido, pero que ya está sucediendo”.

Puede parecer confuso para quienes tienen una forma de pensar occidental, más alejada de la naturaleza. Pero es sencillo. Al iniciar una plantación, con la preparación del terreno y la siembra, ya se está dando el proceso de cosecha; Esto se debe a que las semillas son vida, son plantas en transformación, en movimiento. Para que se produzca la cosecha hay que seguir el proceso y la cosecha es parte del proceso, y no sólo el acto de extraer el fruto de la tierra. Por eso la gente del altiplano celebra después de la siembra, porque la cosecha no será, ya está.

Partiendo de la ascendencia, y con los pies bien plantados en el presente, en las tierras altas de Sudamérica, desde La Paz hasta Quito, se formularon los principios del Buen Vivir, o Vivir Bien, como dicen en Bolivia, sum qamaña . Aymara. El Buen Vivir es una forma de descolonización del pensamiento basada en conceptos practicados y ejercidos en esta parte del mundo, en guaraní, por ejemplo, sería Teko Porã (el buen vivir en casa). Mario Rodríguez añade:

“Es importante resaltar que el buen vivir no se piensa como un paradigma de futuro, sino como un horizonte que orienta nuestro caminar hoy. Cuando hablamos de horizonte nos referimos a que no tenemos un proyecto terminado por alcanzar. Vivir bien nos da significados, horizontes políticos y éticos, porque vivir bien no es posible sin diversidad y pluralidad”.

Hablar del Buen Vivir es pensar el mundo desde una perspectiva comunitaria. Presupone otra estructura de pensamiento, otros horizontes de civilización y percepción de la convivencia, la economía, la ciencia, los procesos de trabajo, la política y la idea de poder. Continuando con las palabras de mi amigo:

“…el pueblo, la comunidad, cedió la noción de bienes comunes y de lo ‘público’ al Estado. Y el Estado aparece como poseedor de lo público, por tanto responsable de la gestión de los bienes comunes. El buen vivir apunta a un cambio profundo en el proceso político y a la reanudación de algo que nunca podría haberse perdido: la gestión comunitaria de los bienes comunes, la construcción comunitaria de lo que se convierte en el bien común”.

¿Qué bienes comunes serían estos?

Espacio público, calles, plazas, salud, educación, cultura, aire, agua. Para los bolivianos la privatización del agua es impensable, porque el agua es fuente de vida, como los bosques y las montañas; Sería lo mismo que alguien intentara privatizar el aire que respiramos. Este cambio de forma de pensar tiene un efecto práctico muy claro, que implica una serie de cambios de paradigma:

del antropocentrismo al biocentrismo;

del patriarcalismo a la convivencia y complementariedad entre hombre y mujer;

de la competencia a la colaboración;

del Estado nacional al Estado plurinacional;

de la centralización, verticalización y monopolio del poder al comunitarismo ejercido en procesos más horizontales y distribuidos;

de deliberaciones centralizadas e imposición a procesos de consenso progresivo y búsqueda de entendimiento;

de la economía capitalista a la economía de reciprocidad.

En Bolivia se piensa el mundo desde Bolivia:

Si reconocemos que el capitalismo destruye la vida, debemos buscar una alternativa. Es obvio que un sistema como el capitalismo no puede cambiarse fácilmente. Pero Bolivia podría ser un país que, con relativa facilidad, podría cambiar su sistema. Por un lado, Bolivia no está tan involucrada en el sistema capitalista global como otras naciones y, por otro lado, porque está vigente un sistema alternativo que es la economía de reciprocidad 1 .

La economía de la reciprocidad sería una búsqueda del equilibrio entre propiedad estatal, propiedad privada y bienes comunes. En el entorno comunitario prevalecen las relaciones locales e interpersonales, el modo de producción no es precisamente común ni colectivista, puede que lo sea, pero puede que no lo sea. Está la dimensión de la propiedad comunal de la tierra, no privada y no estatal. La producción agrícola en propiedad comunal de la tierra ocurre de la siguiente manera: el “dueño” de la tierra es la comunidad, pero la producción es privada y su resultado pertenecerá a quienes trabajaron la tierra.

Esta dimensión comunitaria genera relaciones de mayor equilibrio, responsabilidad y función social de la propiedad. Es lo opuesto al modo de producción capitalista, especialmente cuando lo exacerba el neoliberalismo y sus valores subyacentes: competencia, avaricia, desconfianza, engaño y traición, egoísmo y corrupción. Estos valores impregnan y corrompen la vida misma y la forma de producir, ser y actuar, y esto determina la forma de pensar. En la comunidad se fusionan la vida privada, la producción y la ascendencia, la vida social y política, la cultura. Es la forma de pensar la que determina la forma de producir, la vida, el trabajo y el espíritu son una sola cosa. Los vínculos no son alienados, siempre están entrelazados, generando relaciones de compromiso con la comunidad, confianza, respeto, honor (la sacralidad de la palabra), cooperación, solidaridad y compartir.

La economía de la reciprocidad depende de recuperar y fortalecer estos valores, y los promueve. También hay problemas, ya que en la comunidad prevalece el lugar y las relaciones personales y familiares, y todo lo negativo que también proviene de estas relaciones: envidias, chismes, peleas entre familias, venganzas y toda clase de mezquindades que pueden envenenar a una comunidad. El desafío que han enfrentado las entidades comunitarias en Bolivia, particularmente en El Alto, ha sido encontrar, en la vida cotidiana, el punto de equilibrio y mediación que permita incorporar ventajas de diferentes sistemas (capitalismo, socialismo, comunitarismo), eliminando, o reduciendo significativamente sus desventajas y defectos.

La economía de reciprocidad tampoco se presenta como la única forma de economía, en sustitución de las demás, por el contrario, se percibe como una economía de convivencia, y no sólo con elementos de los sistemas capitalista y socialista, sino con otras formas de economía, éstas aún más cercanas y complementarias a la economía de la reciprocidad, como la economía solidaria, la economía colaborativa, la economía del regalo. De esta combinación de distintos elementos económicos está surgiendo otro sistema, más entrelazado con la lógica de la vida, lo común, el compartir y la fraternidad. Pero todavía será un largo proceso de metamorfosis que los historiadores analizarán en el futuro. Ahora me detengo para arrojar luz sobre lo que ya es, por qué ha sido desde el día anterior, q’ipur kama.

En El Alto visité dos Puntos de Cultura muy especiales, Teatro Trono y Wayna Tambo . Para comprender la resistencia del pueblo alteño y su capacidad para derrotar el reciente intento de golpe de Estado (26/6/24), me centraré en la historia de Wayna Tambo , cuyo término puede traducirse como: lugar de intercambio. , de trueque de alimentos, conocimientos, culturas. La institución se estructuró a mediados de los años 1990, cuando Bolivia estaba completamente desorientada, siendo expropiada por todo tipo de avaricia.

Desde 1952, Bolivia ha estado marcada por una intensa lucha social y enfrentamiento entre clases y etnias, intercalando períodos revolucionarios, democracia y dictaduras. Entre 1982 y 1985 hubo un gobierno de izquierda, el cual tuvo mucho éxito, generando hiperinflación y trastocando la economía, como resultado se impuso la ideología neoliberal. Y los movimientos sociales y los partidos de izquierda quedaron destrozados. Era necesario reorganizar todo, incluido el pensamiento. Wayna Tambo aparece en un momento en que los movimientos populares decidieron comenzar de nuevo, a partir de movimientos por la vida, en grupos barriales, con los pueblos indígenas, los movimientos culturales, los jóvenes, lo que quedaba de las pastorales católicas vinculadas a la teología de la liberación, también luteranas. Fue entonces cuando un grupo de jóvenes decidió fundar Wayna Tambo . En su momento definieron:

“Lo vamos a hacer a nuestro estilo, a nuestro gusto. Y operar con las puertas abiertas, sin prejuicios”

La entidad surgió en un pequeño espacio de la ciudad de El Alto, con cineclub, teatro, danza y juegos. En ese momento, las noticias sobre la ciudad sólo aparecían en las páginas policiales de los periódicos de La Paz, como una gran periferia de la capital, actualmente con una población mayor. Era “triste”, “vergonzoso”, vivir en El Alto y la autoestima estaba baja. Para contrarrestar esto, los jóvenes fundadores de Wayna Tambo decidieron visibilizar lo bello y poderoso de su comunidad. Crearon una revista y un programa de radio. El día que salieron al aire: Pink Floyd y la música andina. Al mismo tiempo.

Era como si estuvieran abriendo un agujero en esas alturas en la cima del mundo. Y aparecieron los jóvenes. En poco tiempo ya estaban produciendo un programa de radio diario de cuatro horas de duración, transmitido en una emisora comercial, mediante alquiler de tiempo. También organizaron una fiesta, que continúa hasta el día de hoy: Eterno Invierno Alteño . En El Alto hay dos estaciones al año: fría húmeda y fría seca. Y 15 días al año en los que la temperatura supera los veinte grados. Aparte de estos 15 días, la temperatura siempre está por debajo de los veinte grados; en invierno, bajo cero (al menos las veces que he estado allí, ahora, con el cambio climático, quizá también se esté calentando). Con el tiempo, obtuvieron su propia sede, además de intercambios y cooperación internacionales. Así crecieron.

Crecieron, pero querían más. Necesitaban llegar a más gente, ampliar la programación, formar a más jóvenes. Con el cambio de milenio decidieron comprar una radio FM, especializada en rock y con poca audiencia, estaba a punto de cerrar. Resulta que no tenían ni un centavo y el precio era de 100.000 dólares. Comprado. ¿¡¿Como?!? Basado en la confianza. Obtuvieron un período de gracia de un año y tres más para pagar; como pago inicial, US$ 15 mil, que obtuvieron en un préstamo interpersonal, no bancario. Con mucho esfuerzo, saldaron la deuda con recursos publicitarios. Y pagaron.

Entra en el siglo XXI. 2003 y vuelven las luchas sociales.

Poco antes, la ciudad de Cochabamba se había rebelado contra la privatización del agua, en lo que se conoció como la Guerra del Agua, con repercusiones a nivel mundial, por su importancia en términos de reposicionamiento del significado de los bienes comunes. El gobierno estaba encabezado por Sánchez de Lozada, un boliviano con acento estadounidense, quien, aplicando políticas neoliberales, acordes con la agenda de Washington, había destruido la economía del país. En febrero, una protesta aparentemente prosaica desemboca en una masacre, con cincuenta muertos, en lo que se conoció como “Febrero Negro”. El director de la principal escuela pública del país, de posturas progresistas, había sido despedido por el gobierno central y en apoyo al director, estudiantes de secundaria, de entre 14 y 17 años, marcharon hasta Palacio de Gobierno. Como no fueron atendidos, comenzaron a tirar piedras contra la sede de gobierno. También hubo una huelga de agentes de la policía local, lo que llevó al gobierno a enviar tropas del ejército para reprimir la manifestación de los adolescentes. La policía, en solidaridad con los estudiantes, decidió acudir armada al lugar para proteger a los estudiantes de secundaria. El enfrentamiento se produjo. Ejército, policía y combates, con adolescentes en el medio. Fue la radio Wayna Tambo , dirigida a un público joven, la que asumió la mediación en la resolución de ese conflicto, así como en la búsqueda de información sobre los jóvenes desaparecidos.

A raíz de esta manifestación, la temperatura social subió en el país, con huelgas de mineros y marchas de campesinos e indígenas. El cada vez más impopular gobierno de Sánchez de Lozada, además de no abrir el diálogo con la población, ha intensificado las medidas para entregar la riqueza nacional a extranjeros. Bolivia era un país literalmente violado por el colonialismo y el imperialismo. Potojsí o Potosí, la montaña de plata, cuyo nombre significa “truena, estalla y explota” , entre los siglos XVI y XVII se extrajeron más de 10 millones de kilos de plata, los cuales fueron trasladados al extranjero. Dejó el país sin nada más que pobreza, muerte y horror, donde la esperanza de vida de quienes trabajaban en las minas era de sólo cinco años. Lo mismo ocurrió con el estaño, que hizo fortuna a algunos de los hombres más ricos del mundo, como Simón Patiño, quien también dejó una estela de opresión y miseria a los mineros. Con el cambio de siglo XXI le tocaría el turno al gas, que el gobierno pretendía exportar a Estados Unidos, a través de un puerto en Chile. Una doble insensibilidad, ya que Bolivia había perdido su acceso al mar precisamente frente a Chile y hasta el día de hoy mantiene un litigio con ese país, por la exigencia de una salida al mar.

Se produjo una revuelta popular y el pueblo exigió la nacionalización de los hidrocarburos, al darse cuenta de que esta podría ser su última oportunidad de utilizar la riqueza mineral al servicio del bienestar de la nación. Luego vino el litio; Bolivia es muy rica en minerales, pero cabría otra historia, aquí la contaré desde el pasado, para ayudarte a entender el presente.

En octubre de 2003 el país quedó paralizado, con huelgas y marchas desde las minas y los campos. Todos se dirigían a La Paz. La única entrada a la capital es por El Alto, por lo que el ejército ocupó las entradas a la ciudad con tanques y fusiles. La intención de los militares era preparar una emboscada a los campesinos, mineros e indígenas que se acercaban. Al darse cuenta de lo que estaba por suceder, los vecinos de El Alto deciden enfrentarse al ejército para evitar la tragedia. Como el gobierno había declarado hace unos días el estado de sitio, las comunicaciones se dificultaron y la ciudad de El Alto quedó dividida en dos, separada por el ejército. En La Paz la población también desconocía lo que estaba pasando. Y el ejército a punto de iniciar la masacre.

Todos los medios de comunicación fueron censurados o censuraron información por su cuenta. Mientras comenzaba la masacre, los televisores de La Paz mostraban dibujos animados, películas o programas de entrevistas; la radio, los programas musicales, los comentarios deportivos, como si nada pasara. La única emisora de radio en todo el país que rompió el cerco comunicacional fue Wayna Tambo , hoy Ponto de Cultura. Para ello contaron con la ayuda de los “Celulares Cholos” . En aquella época, los teléfonos móviles aún no eran comunes en Bolivia, especialmente entre la población más pobre. Cholo es una designación peyorativa para un comedor de maíz, especialmente en referencia a personas de origen indígena. Los Cholos Celulares eran vendedores ambulantes que se colgaban varios celulares en el cuerpo cobrando por las llamadas. En aquellos días de guerra campal, los reporteros de Wayna Tambo eran los Cholos celulares. Eran los únicos que estaban al “otro lado” del asedio del ejército y que tenían medios de comunicación. Fue a través de ellos que el mundo se enteró de la masacre que estaba ocurriendo en Bolivia .

Perseguidos por el ejército, los activistas de Wayna Tambo pasaron cuatro días trasladando equipos, improvisando estudios e inventando formas de poner en funcionamiento el transmisor y la antena de la radio. Noches de insomnio. Días de tormento. Con la información, la gente salió a las calles y aumentó su resistencia hasta contener la masacre.

Para ello utilizaron otra forma de comunicación: postes de alumbrado, a los que se les cortó el suministro eléctrico. Fue una sugerencia de los locutores de radio de Wayna Tambo , ya que el alcance de la radio no llegaba a todo La Paz. La población fue llamada a golpear objetos metálicos en estos postes, que eran de hierro. Desde la inmensa ciudad indígena de El Alto, a cuatro mil metros sobre el nivel del mar, con aire enrarecido, surgió una increíble y única sinfonía en sonido metálico cantando resistencia. La gente pasó la noche golpeando hierro contra hierro, hasta que el sonido llegó al valle de La Paz y la gente supo que algo muy grave estaba pasando.

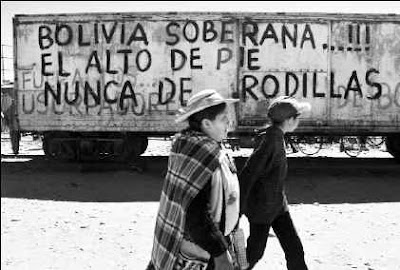

La sinfonía de farolas hizo que la gente se sintiera más segura al salir a la calle. Se derribaron puentes peatonales sobre las carreteras, los vagones de tren fueron empujados sobre las avenidas hasta colocarlas en barricadas para impedir el paso de tanques y camiones del ejército. Al final murieron 74 civiles en la ciudad y 150 en el campo. Serían muchas más muertes, si no fuera por la acción de un único punto de poder que, en red, golpeando hierro contra hierro, pacíficamente, se convirtieron en muchos. Y muchos se convirtieron en uno.

Sánchez de Lozada, el presidente que hablaba español con acento americano, tuvo que huir de Bolivia. El gobierno fue derrocado vergonzosamente y se logró aprobar la ley de hidrocarburos, poniendo este recurso natural al servicio del pueblo boliviano. Después sobresalió Evo Morales y el movimiento campesino cocalero , pero ya estaba formada la base del carácter rebelde y orgulloso del pueblo alteño .

Tejiendo redes entre cultura, lucha social y política, Wayna Tambo fue estructurándose y ayudando a otras organizaciones. Actualmente forman la Red Diversidad, integrada por casas de cultura y radios comunitarias interculturales, en toda Bolivia; en Tarija, Yembatirenda , con los guaraníes; en Sucre, Sipas Tambo ; en Santa Cruz de la Sierra, Yaika Pox ; en Cochabamba, Kasa Kamasa , entre otros. Articulados en red, estos puntos se ayudan mutuamente, en procesos de reciprocidad y colaboración. En las luchas sociales que vinieron después y en la resistencia a los intentos y golpes de Estado ejecutados, estuvieron y están ahí.

Luego de la elección del primer presidente de la República de origen indígena y la instalación del proceso Constituyente, cuya sede estaba en la antigua capital, Sucre, se produjo un trágico acto racista. Hay mucho racismo en Bolivia, hoy un poco menos, pero hasta principios del siglo XXI, en el Mercado Central de Sucre, había un cartel que decía: “No se sirven indios” . Esto es en el país con mayor población indígena del mundo: el 62% del total . Cuando se instaló la Asamblea Constituyente, la élite local, indignada por los cambios que se estaban produciendo, despojó y humilló a los campesinos en la plaza pública.

Una vez más, fue la Red Diversidad (equivalente a la red Cultura Viva en Brasil), liderada por Wayna Tambo , quien organizó el repudio, realizando el primer Festival Antirracista del país, en Sucre; y desde entonces, desde 2009, ocurre todos los años. Los estudios de grabación de radios comunitarias producen CD y funcionan como incubadora de cientos de grupos culturales del país. Hace unos años empezaron a incursionar en la televisión, con programa los domingos y emisión nacional. Los jóvenes en el momento de la fundación tienen todos más de 40, 50 años (escribí esta historia en 2017), y siguen con la misma fidelidad los principios que los movieron:

fuerte vínculo comunitario;

un pie en ascendencia y el otro en invención;

la interculturalidad como forma de tejer la red;

la audacia y la voluntad de “hacerlo a nuestro estilo, a nuestro gusto. Y operar con las puertas abiertas, sin prejuicios” , así lo definieron desde el principio .

Al hacerlo “a nuestro estilo, con las puertas abiertas y sin prejuicios” , siempre cuidaron su independencia y autonomía. Cuando ganó Evo Morales, la embajada de Estados Unidos creó un fondo de 6 millones de dólares anuales para financiar a las ONG del país, a través del Centro de Derechos Humanos Martin Luther King (saben elegir a los homenajeados para engañar a los incautos). Una de las primeras entidades a las que se acercó para recibir recursos fue Wayna Tambo . La embajada de Estados Unidos ofreció unos cientos de miles de dólares a cambio de “nada”, sólo para seguir haciendo lo que ya estaban haciendo. ¡No lo aceptaron!

Asimismo, son bastante reacios a aceptar recursos del Estado. Viven con lo que pueden recolectar a través del acuerdo comunitario/ancestral/contemporáneo y la colaboración con organizaciones internacionales similares; pero siempre basándose en los principios de reciprocidad, en los que las relaciones entre las partes deben ser equilibradas. Como principio, crearon una regla según la cual, para mantener sus proyectos, la mitad de los recursos deben provenir de la autosostenibilidad, de su propia fuente. Esta sostenibilidad se sustenta en un triple eje: a) entradas (porcentaje de recaudación de taquilla de eventos celebrados en la sede, venta de alimentos, publicidad radiofónica y alquiler de libros y vídeos); b) proyectos económicos propios (producción de libros y CD); c) servicios (asesoramiento y producción de contenidos para empresas comunitarias y empresas sociales y ecológicas).

Este principio garantiza ingresos propios de 150.000 dólares al año, un recurso considerable, más aún en paridad de poder adquisitivo en Bolivia. Hace unos años, Oxfam les ofreció 120.000 dólares para desarrollar un proyecto de libre elección. Aceptaron 60.000 dólares y devolvieron los otros 60.000 dólares, pues consideraron que eran capaces de aportar 60.000 dólares por su cuenta. Así piensan y actúan. Ellos lo hicieron. Actúan así precisamente por su compromiso con los principios de la economía comunitaria, el sistema de reciprocidad, el don, el resultado neutral, la cuenta “cero”. Entiendan, la lucha en las calles se sustenta en la sostenibilidad de las raíces comunitarias, en la tierra que pisan, en la memoria en la que viven.

Estos principios son tan respetados en la Red Diversidad que incluso cuando uno de los participantes logra avanzar más que los demás, obteniendo una sede más grande, un vehículo, por ejemplo, busca redistribuir el excedente a los demás. Es agradable verlo. Sí vi. Pensar y actuar según el principio de “Illa” .

Despedirse con un “hasta el día siguiente”, o “q’ipur kama”, genera relaciones de igualdad, lealtad y equilibrio, incluido el nivel de endeudamiento entre ambos. La reciprocidad, contrariamente al ideal de acumulación, requiere una cierta igualdad de relaciones, porque “con la desigualdad, la vida se desorganiza” . Así es como sienten, piensan y actúan. De ahí la belleza de la lucha popular que pone en fuga a los golpistas y que arresta a los generales golpistas con valentía y dignidad.

Para terminar con celebración, y sin tener que escribir sobre la resistencia del pueblo alteño ante un nuevo intento golpista fallido. Elijo relatar una de mis noches, de las muchas noches y días que he pasado allí.

Viernes en una fría noche en la ciudad del “eterno invierno”, en la sede de Wayna Tambo. Café Concerto preparado para otra actuación. Cada entrada al espectáculo incluía comida andina recién preparada. Mesas llenas, sesenta personas en total, que es la capacidad del lugar. Programa nocturno: concierto de jazz , con el grupo A ymuray y Marisol Díaz (si tienes curiosidad busca en servicios de música en streaming), cantante, compositora e hija de campesinos cochabambanos. Ella fue quien preparó la comida. Batería, contrabajo, flauta y saxofón, piano y teclados, en jazz sofisticado . Comienza el espectáculo , y el diálogo sonoro con las semillas:

Qeñwa sach’a mayta rinki

Árbol de Kewiña, ¿adónde vas?

( Árbol de Kewiña 2 , ¿a dónde vas?)

Qeñwa sach’a chinkasanki

Árbol de kewiña, estás desapareciendo

( árbol kewiña , estás desapareciendo)

Tatayku Illapa watusunqa

Nuestro cura Illapa te hará sentir menos

(Nuestro padre Illapa 3 te extrañará)

Jukumaripis maypi tianqa

Y los jucumari, ¿dónde vive el jucumari?

(Y jucumari 4 , ¿dónde vivirá?)

[…] 5

En El Alto el jazz se desarrolla en la fusión del quechua y el español; y en este texto, añadiendo portugués. Un encuentro con el colectivo sonoro que pretende recuperar las raíces y la esencia de los ritmos del altiplano para establecer un diálogo con el mundo, con el encuentro entre culturas. Identidad y diversidad en fusión. Para ellos, el pasado es una semilla que florece.

En Bolivia florece un pueblo resiliente, creativo y valiente. Su lógica es la de la abundancia, nunca la de la escasez. Abundancia que escuché en un viaje musical realizado en la voz de lo femenino rebelde, como en un ritual festivo que celebra la fertilidad.

Cualquiera que quiera entender lo que está pasando en Bolivia tiene que entender el significado de q’ipur kama.

Los grados:

1 Javier Medina, Pedro Brunhart y Roger Hugo Chávez, El futuro será la reciprocidad con elementos del capitalismo: aplicación del buen vivir a la economía. La Paz: Círculo Achocalla, 2012, p. 47.

2 Kewiña : árbol de la región de Cochabamba.

3 Illapa: dios andino de la lluvia.

4 El jucumari es un oso que vive en los Andes.

5 “Árbol de kewiña” (letra de Marisol Díaz y música de Freddy Mendizabal).

fuente: https://outraspalavras.net/descolonizacoes/bolivia-o-que-aprender-com-a-resistencia-andina/

reenviado por enred_sinfronteras@riseup.net

https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras

https://twitter.com/RedLatinaSinFro/