En busca del “libro olvidado” de Mariátegui

Reeditado cien años después, La escena contemporánea. Con un método periodístico cinematográfico, el primer libro del autor peruano revela su estilo y modernidad radical al interpretar el mundo de su época. Lea el ensayo inicial.

Por Martín Bergel , en Jacobin Brasil

En marzo de 1924, poco después de regresar al Perú tras una estancia de más de tres años en Europa, crucial para su desarrollo intelectual, José Carlos Mariátegui anunció en la revista Claridad —afiliada a la Universidad Popular González Prada— la inminente publicación de su primer libro. Su título provisional era “ Figuras y Aspectos de la Vida Mundial ”, el mismo que el de su columna en el semanario Variedades . El volumen, que, según el anuncio, abordaba “las principales corrientes de la época”, reuniría, “complementados y revisados”, los “estudios” de Mariátegui sobre “personajes y escenas de la vida contemporánea”.

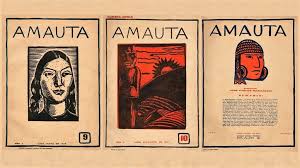

El proyecto fue solo una de sus iniciativas para comunicar el vibrante panorama mundial que había captado con inigualable avidez y agudeza a otros viajeros latinoamericanos a lo largo de su periplo europeo. Todo el impulso emocional de Mariátegui al regresar a Perú se centró en proyectar y reelaborar en el panorama local la fascinante mezcla de vanguardia estética y marxismo revolucionario que había permeado sus experiencias viajeras. Finalmente, durante su viaje, también comenzó a desarrollar la idea de su futura revista, Amauta (que, por aquel entonces, también se anunciaba en Claridad, pero con un título diferente, y finalmente indefinido, de Vanguardia ). Poco antes, en la introducción del impactante ciclo de conferencias que había impartido en la Universidad Popular poco después de su llegada, bajo el título ” Historia de la crisis mundial”, Mariátegui explicó claramente los objetivos que guiaban su trabajo:

La única cátedra de educación popular con espíritu revolucionario es esta que se está formando actualmente en la Universidad Popular. Por lo tanto, su tarea, trascendiendo el modesto alcance de su labor inicial, es presentar la realidad contemporánea al pueblo, explicarle que vive uno de los momentos más grandes y trascendentales de la historia, contagiarle la fructífera inquietud que agita actualmente a los demás pueblos civilizados del mundo […] El proletariado necesita, ahora más que nunca, saber qué sucede en el mundo […]

La apasionada vocación de Mariátegui por dirigir su práctica hacia la formación de una nueva generación de intelectuales, trabajadores y artistas imbuidos de las perspectivas críticas más innovadoras del mundo se vio abruptamente interrumpida por la crisis de salud que lo azotó en mayo de 1924, resultando en la amputación de una pierna y una nueva vida confinado a una silla de ruedas. Contrariamente a lo esperado, después de unos meses de recuperación, Mariátegui regresó a la lucha con el mismo vigor. Finalmente, a fines de 1925, su esperado libro vio la luz, como parte de otro proyecto sin precedentes, la editorial Minerva que fundó con su hermano Julio César. El volumen, presentado en siete capítulos que, en la práctica, recogía los ensayos breves que Mariátegui publicaba semanalmente, había abandonado su título original en el camino y ahora aparecía bajo el título La escena contemporánea .

Mariátegui atribuyó al libro la misma importancia que tres años después otorgaría a sus famosos Siete ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana (el otro título que publicaría durante su corta vida, que terminó en 1930), y se encargó personalmente de distribuirlo en Perú, Latinoamérica y, en ocasiones, incluso en otros países. El texto tuvo una acogida entusiasta entre sus lectores. Solo en Argentina, se escribieron cinco reseñas, casi todas elogiosas. En una de ellas, el reconocido filósofo Alejandro Korn señaló que «la amplitud de su horizonte intelectual [de Mariátegui] se enriquece con la abundancia de información; su juicio siempre alcanza un punto de vista superior»; en otra, el joven líder del reformismo universitario, Pedro Verde Tello, escribió que «todo el libro de Mariátegui es una constante evaluación de valores antiguos y nuevos. Es una crítica perspicaz y precisa de una época, una civilización, una cultura, cuyo punto de inflexión anuncia». La correspondencia fue otro canal a través del cual la obra cobró reconocimiento. Así, la poeta uruguaya Juana de Ibarbourou escribió al autor que « La escena contemporánea es una magnífica cinematografía en cuya pantalla transcurren los problemas más interesantes del presente»; mientras que el erudito argentino Ernesto Quesada concluyó una reseña elogiosa de sus secciones destacando que «todo su libro, en definitiva, merece sinceras felicitaciones y ha condensado, como en un foco, el movimiento caleidoscópico del presente». Otras figuras continentales de renombre, como el mexicano Alfonso Reyes y el colombiano Baldomero Sanín Cano, también acusaron recibo del texto y celebraron su lanzamiento, mientras que el francés Henri Barbusse expresó su gratitud por el envío del libro, elogiando su vocación de «unir fuerzas intelectuales internacionales».

Y, sin embargo, a pesar del valor que el propio Mariátegui le atribuyó y de la cálida recepción que recibió, La escena contemporánea terminó ocupando un lugar subordinado y casi olvidado en su carrera y legado. Una rápida comparación de las diferentes fortunas de Siete ensayos revela datos concluyentes: mientras que su segundo libro ha tenido más de noventa ediciones en Perú y otras partes del mundo y ha sido traducido a una docena de idiomas (incluidos ruso, griego, japonés y chino), el texto de 1925 ha acumulado quince ediciones en español hasta la fecha y solo ha visto versiones, en proyectos independientes de alcance limitado, en francés e inglés. De manera similar, las ediciones de La escena contemporánea, casi sin excepción, carecen de estudios preliminares sustanciales, mientras que los ensayos introductorios sobre Siete ensayos son abundantes, editados por un grupo de académicos e intelectuales de renombre. Y, de manera más general, en la profusa e interminable escritura ensayística inspirada en la producción de Mariátegui, hay sorprendentemente pocas obras que aborden expresamente su primera obra .

Las razones para ello son, sin duda, diversas. Por su propia naturaleza, los ensayos recopilados en La escena contemporánea se construyen en estrecha conexión con acontecimientos y procesos contemporáneos y, por lo tanto, parecen textos anticuados, difíciles de trasladar a períodos posteriores. Quizás por ello, los académicos rara vez han establecido diálogos explícitos con los siete capítulos que componen el libro (con la excepción del primero, « Biología del fascismo », que incluso fue editado independientemente). Pero, en rigor, esta conexión orgánica con las dinámicas que tensionaron el presente inmediato es una constante en nuestro autor, y no solo en este libro. Para Mariátegui, las noticias y los acontecimientos contemporáneos constituyen la materia prima que permite la reflexión.

Más importante para comprender el descuido de La escena contemporánea parece ser la hegemonía que el latinoamericanismo identitario y el nacionalismo cultural tuvieron en los estudios de Mariátegui y, más ampliamente, en las culturas latinoamericanas de izquierda. La casi ausencia de referencias a Perú y Latinoamérica en el volumen, que Mariátegui desarrollaría en otros textos, limitó seriamente el interés que generó el libro (excepto por el título, que a menudo se evocaba sin considerar su significado original).

Pero una lectura atenta de la obra revela su profunda importancia en la trayectoria de Mariátegui y en la historia del pensamiento latinoamericano. Por un lado, los textos que la componen muestran ejemplarmente el laboratorio intelectual de nuestro autor. Además, es en ellos donde finalmente forja nada menos que su método , la serie de procedimientos que puso en práctica en el tipo de ensayos que empleó durante el resto de su vida. Por otro lado, La escena contemporánea es probablemente la intervención más lúcida e informada jamás producida por un intelectual latinoamericano sobre la dinámica del ámbito global. El libro, y la serie de ensayos con matices similares que Mariátegui desarrolló posteriormente, revelan una manera incomparable en que un pensador latinoamericano confronta las divisiones del mundo.

En la sala de máquinas del método Mariátegui

«El mejor método para explicar y traducir nuestra época es, quizás, el periodismo y el cine». Esta frase se incluye en el breve prólogo de siete párrafos que abre La escena contemporánea . Y resulta esclarecedora, junto con otros detalles que se ofrecen en esa nota inicial, sobre el singular modo de producción intelectual de Mariátegui en su madurez.

De hecho, esta introducción contiene una serie de términos clave que aluden a aspectos definitorios de la fábrica donde se incubó su pensamiento. Desde el principio, el autor se refiere al origen de los artículos que posteriormente se agrupan en los siete capítulos del volumen. Todos provienen de Variedades (en su mayoría) y Mundial , las revistas a las que comenzó a colaborar semanalmente tras su regreso de Europa. Estos breves ensayos de apenas unas páginas constituyen el formato típico, la unidad mínima y habitual que la escritura de Mariátegui adoptó hasta el final de sus días. Son textos electrizantes, encarnaciones de un estilo perfeccionado en las presiones de las redacciones de periódicos donde, antes de su viaje a Europa, el joven moqueguense encontró, ante la falta de educación formal, un espacio crucial para su desarrollo. Por lo tanto, Mariátegui admite que estos artículos se componen de «impresiones, ya muy rápidas, ya muy fragmentarias».

Pero esta fisonomía inacabada y deslumbrante no es exclusiva de los escritos de La escena contemporánea ; más bien, es característica de los ensayos de Mariátegui en su conjunto. Este tipo de escritura, a pesar de su falta de sistematicidad, está salpicada de iluminaciones y destellos penetrantes. Así, en esta nota del prólogo, Mariátegui ofrece de inmediato una definición fundamental de su obra: tras su aparente impresionismo, los textos que componen el libro «contienen los elementos primarios de un esbozo o ensayo sobre la interpretación de esta época y sus turbulentos problemas». Además, precisamente por su carácter limitado y fragmentario, sus incisiones se adaptan mejor a esta tarea fundamental:

Creo que es imposible abarcar todo el panorama del mundo contemporáneo en una sola teoría. Sobre todo, es imposible capturar su movimiento en una sola teoría. Debemos explorarlo y comprenderlo episodio a episodio, faceta a faceta.

Si este breve texto introductorio a La escena contemporánea , de donde provienen todas estas citas, es tan significativo (y, en este sentido, resulta curioso el relativo descuido que ha recibido), es porque, a la luz de la mayor parte de la obra madura de Mariátegui, se le puede atribuir retroactivamente una trascendencia programática. Nos encontramos en el corazón de su método, en el momento en que cobra forma como una forma de trabajar con materiales contemporáneos que nunca lo abandonarían. Pero ¿cuáles son los componentes de este singular estilo intelectual? ¿Cuáles son sus procedimientos, cuáles sus conceptos clave?

A primera vista, la vena “periodística” a la que alude Mariátegui al describir sus métodos de trabajo no parece tener ningún misterio. Es evidente que los periódicos, a los que se incorporó como asistente editorial a los 14 años, le sirvieron de espacio pedagógico en más de un sentido. Por un lado, fueron un lugar de múltiples experiencias de aprendizaje y un laboratorio para experimentar con diferentes estilos de escritura. Por otro lado, fomentaron su primera identidad pública como periodista (con tan solo 21 años, fue uno de los principales impulsores del Círculo de Periodistas de Lima) y una vocación por la cultura editorial impresa que se traduciría a lo largo de su vida en la creación y promoción de numerosos periódicos y revistas, una faceta destacada por los estudiosos de su carrera. Pero si la autoformación forjada en las redacciones periodísticas fue un rasgo común entre los escritores e intelectuales latinoamericanos de las primeras décadas del siglo XX (especialmente entre la generación anterior de escritores modernistas), la formación de Mariátegui en la prensa fomentó una relación particularmente intensa con las noticias y la novedad. Esta singularidad se hizo especialmente evidente en su tratamiento de las noticias internacionales y los telegramas, que, desde algunas de sus primeras crónicas de juventud hasta la sección « Lo que el cable no dice», que desarrolló hacia el final de su vida en el semanario Mundial, le sirvieron de estímulo principal para su escritura.

Mariátegui se integró así plenamente al movimiento que, según la perspectiva ofrecida por el investigador Víctor Goldgel en un libro incisivo, en Latinoamérica, desde principios del siglo XIX, había colocado el valor de lo “nuevo” en una posición de expectativa, principalmente a través de los flujos culturales y políticos transmitidos por la prensa. Considerando esta perspectiva a largo plazo, el creador de Amauta vivió el auge del ciclo de la globalización comunicacional, que, si bien arraigado en el siglo anterior, tuvo su período de esplendor durante el período de entreguerras. De ahí surgió su modernidad radical: de haber abrazado y buscado extraer todas las consecuencias de ese momento culminante en el ciclo de intensificación de las conexiones globales. Lo expresó en otra de sus conferencias del ciclo ” Historia de la crisis mundial”, en noviembre de 1923:

Las comunicaciones son el tejido nervioso de esta humanidad internacionalizada y unida. Una de las características de nuestra época es la velocidad con la que se difunden las ideas, la velocidad con la que se transmiten las corrientes de pensamiento y cultura. Una nueva idea, nacida en Inglaterra, no es una idea inglesa solo por el tiempo que tarda en imprimirse. Una vez lanzada al espacio por el periódico, esa idea, si refleja una verdad universal, puede convertirse instantáneamente también en una idea universal. ¿Cuánto tiempo le habría llevado a Einstein en el pasado popularizarse en todo el mundo? En aquellos tiempos, la teoría de la relatividad, a pesar de su complejidad y tecnicismo, dio la vuelta al mundo en tan solo unos años. Todos estos hechos son signos del internacionalismo y la solidaridad de la vida contemporánea.

De esta fisonomía, que describió con entusiasmo, se desprendía que el internacionalismo que pretendía difundir entre los grupos más activos de trabajadores, artistas e intelectuales no era «solo un ideal […sino] una realidad histórica». Si el método de Mariátegui era, pues, en parte periodístico, esto se debía no solo a sus orígenes intelectuales en la prensa, sino también a la naturaleza estructurante de esta pródiga red de comunicación en el tejido mismo de la vida contemporánea. Como observó ese mismo año en otro discurso público, «el periódico es un mensajero, un vehículo, un incansable agente de ideas […que] capta el pulso y la pulsación cotidiana de la humanidad».

Ahora bien, el afán de Mariátegui por nutrirse de las últimas noticias mundiales, que había germinado en su juventud como periodista, se vio agravado por dos componentes fundamentales de su cosmovisión intelectual, incorporados a lo largo de su periplo europeo: su predilección por la vanguardia estética y su inquebrantable espíritu revolucionario. Ambos impulsos, superpuestos, convergieron en sus ensayos de madurez en el privilegio epistemológico de lo nuevo. Por la vanguardia, en la que recibió una educación verdaderamente sentimental en Europa, y cuyos efectos lo acompañaron hasta el final de sus días (algunos de sus últimos ensayos de 1930 están dedicados a reflexionar sobre las etapas recientes del movimiento surrealista), Mariátegui estuvo influenciado por su vocación de toda la vida por erosionar lo aprendido, su continuo experimentalismo formal y su inclinación a elaborar material social y político desde ángulos heterodoxos. La fe socialista y revolucionaria que se afirmó durante su viaje por Europa dejaría su huella en todos sus proyectos de madurez y sería un activo fundamental en su disposición a examinar las tendencias y movimientos globales emergentes.

¿Qué hay de la marca “cinematográfica” del método de Mariátegui? Michelle Clayton ha señalado los usos metafóricos del cine en la escritura de Mariátegui, particularmente en relación con la “posibilidad de capturar un momento en movimiento”. Como se señaló anteriormente, Mariátegui transformó su escritura breve y fragmentaria en una máquina virtuosa para leer instantáneas, fotogramas recuperados como historias singulares, simultáneamente destinadas a iluminar facetas del complejo tejido de la contemporaneidad. El ensamblaje habitual de sus ensayos cortos en unidades más grandes, como las que comprenden las siete partes de La escena contemporánea , combinado con las constantes referencias de un ensayo a otro a través de referencias explícitas o tácitas, también sugiere una forma de montaje. Además, según Clayton, las alusiones de Mariátegui al cine son “cruciales para sus meditaciones sobre la circulación o la mediación en una era fragmentada y cada vez más globalizada”. En esta segunda derivación del término, lo cinematográfico se conecta con el imaginario de la movilidad, tan presente en nuestro autor tanto por su predisposición a horizontes de futuro con los que estaba tan familiarizado, como por su capacidad para penetrar en las características constitutivas del panorama contemporáneo. Recordemos, a este respecto, que en una entrevista de 1923, en la que confesaba su devoción por los viajes, Mariátegui se definió como «un hombre orgánicamente nómada, curioso e inquieto»; también, que unos años después declaró su intención de escribir una «apología del aventurero», un ensayo que nunca completó, pero cuyo perfil puede vislumbrarse en la serie de semblanzas que recorren la extensa saga « Figuras y aspectos de la vida en el mundo », así como en otras áreas de su obra ensayística. Dos rasgos (el «nomadismo» de sus intereses y la microbiografía como recurso para comprender las complejidades de la época) pueden apreciarse en los ensayos que componen este libro.

Pero en los fragmentos que citamos del prólogo de La escena contemporánea , hay otros conceptos que definen el laboratorio intelectual de Mariátegui. El primero es la «interpretación», que aparece allí por primera vez en una actitud expectante. En otro conocido cuento de 1926, Ángela Ramos le pregunta algo que despierta su curiosidad: «¿Cómo logra mantenerse al día con las noticias internacionales y comunicárnoslas sin engañarse ni engañarnos?». La respuesta del interlocutor es sucinta y reveladora:

Trabajo, estudio, medito […] Recibo libros, revistas y periódicos de muchos lugares, no tanto como quisiera. Pero los datos son solo datos. No confío mucho en los datos. Los uso como material. Me esfuerzo por interpretarlos.

Mariátegui aprovechó entonces su pasión por mantenerse actualizado, heredada de su periodismo juvenil. ” Lo que el cable no dice “, título de su sección en Mundial hacia el final de su vida, expone tanto las limitaciones como los sesgos de los fragmentos de información internacional que proporcionaban los telegramas periodísticos y su carácter indispensable. Analizar críticamente el contenido sesgado de los telegramas se convirtió en una tarea necesaria solo después de reconocer su papel en proporcionar lo que él llamaba “el pulso y la pulsación diaria de la humanidad”. A esta fuente irremplazable, Mariátegui añadió el acceso por suscripción a una notable variedad de revistas culturales internacionales, cuyas noticias y acontecimientos seguía con una atención difícil de detectar en cualquier otro intelectual de su tiempo, y que fue objeto de varios de sus importantes ensayos. La revista cultural, ese tipo de artefacto que Amauta cultivaría con todos sus sueños y esfuerzos, se convirtió, a su regreso de Europa, en otra fuente fundamental de su pensamiento.

De este conjunto de materiales surgió la obra que Mariátegui condensó bajo el término “interpretación”. “Ascendí del periodismo a la doctrina, al pensamiento”, insertó circunstancialmente en una carta a Eudocio Ravines. Y, como en otras ocasiones, profundizó en las implicaciones de este pasaje biográfico en los perfiles de otras figuras, a través de los cuales también habló de sí mismo. Así, en uno de sus ensayos sobre el escritor estadounidense Waldo Frank:

En la formación de Frank, mi experiencia me ayuda a apreciar un elemento: su posición como periodista. El periodismo puede ser un campo de entrenamiento saludable para el pensador y el artista […] Para un artista que sabe cómo emanciparse de él con el tiempo, el periodismo es un escenario y un laboratorio donde desarrollará facultades críticas que de otro modo podrían quedar embotadas. El periodismo es una prueba de velocidad.

O en otro sobre Baldomero Sanín Cano:

El público percibe cada vez más las diversas jerarquías de los periodistas. Esta rectificación se debe en gran medida, en el sector hispano, a la labor de Sanín Cano, quien contribuyó poderosamente a elevar el comentario y la crítica periodística, con una visible educación del público, especialmente de aquellos que no pueden leer libros. El auge del «cronista» […] fue seguido por el auge del «ensayista». Esto demuestra que los lectores ya no se conforman con meras anécdotas.

Es posible concluir, entonces, que si La escena contemporánea es un eslabón fundamental en el itinerario de Mariátegui, es porque en sus “estudios” (como los llamó en el anuncio de 1924 mencionado al principio) o en esos “elementos primarios” que incursionaron en una “interpretación de esta época y sus turbulentos problemas” (como los presentó en el prólogo), el ensayista maduro cristalizó dentro de él. Un perfil que se había insinuado en las ” Cartas desde Italia ” que envió desde Europa al diario El Tiempo , pero que verdaderamente se afirma en los textos producidos desde su regreso al Perú, compilados en este libro. La interpretación, una operación decisiva en el marco de Mariátegui, implicará de ahora en adelante aventurar perspectivas originales sobre los datos disponibles; abordar los acontecimientos cambiantes del presente desde una cosmovisión singular, desde una perspectiva filosófica; en definitiva, leer, en las encrucijadas y episodios específicos por los que danza la historia mundial reciente, los hilos del tejido profundo de la contemporaneidad.

Pero, en el prólogo mencionado, la noción de interpretación se presentó junto a otro concepto crucial en la perspectiva intelectual de Mariátegui: el de “época”. Un simple ejercicio de reconocimiento de palabras, propio de las humanidades digitales, revelaría la presencia del término decenas, quizá cientos, de veces en la totalidad de los escritos de nuestro autor. El horizonte epocal ocupa un lugar clave en la matriz heurística de Mariátegui, un lugar que ha permanecido notablemente desatendido entre los académicos. Mariátegui ha sido a menudo caracterizado como un intelectual arraigado o situado, en el sentido de haber sido una figura profundamente comprometida con los términos específicos de la situación que habitó. Pero me gustaría sugerir que este arraigo tenía menos que ver con una configuración espacial que con una temporal. Contrariamente a lo que se suele afirmar, para el prisma interpretativo de Mariátegui, las categorías temporales tienen más peso que las espaciales (ya sea la nación, Latinoamérica o cualquier territorio delimitado y estable). En “ Dos concepciones de la vida”, uno de sus ensayos breves más importantes —que Mariátegui recopiló en una serie más amplia, “ La emoción de nuestro tiempo”, que se incluiría en uno de los libros que estaba preparando al momento de su muerte, El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy—, escribe:

La guerra mundial no solo cambió o fracturó la economía y la política de Occidente. También cambió o fracturó su mentalidad y espíritu. Las consecuencias económicas definidas y especificadas por John Maynard Keynes no son más evidentes ni perceptibles que las consecuencias espirituales y psicológicas. […] Lo que diferencia a los hombres de esta época no es solo la doctrina, sino, sobre todo, el sentimiento. Dos concepciones opuestas de la vida, una de preguerra y otra de posguerra, impiden la comprensión de hombres que, aparentemente, sirven al mismo interés histórico. Este es el conflicto central de la crisis contemporánea.

Para Mariátegui, por lo tanto, la Gran Guerra de 1914 y la posterior Revolución Rusa marcaron la frontera entre dos eras históricas (y, al postular esta postura, anticipó las periodizaciones superpuestas de historiadores modernos y del siglo XX como Eric Hobsbawm). La mentalidad decadente y esteticista previa a la guerra —detectable tanto en las capitales europeas como en la aristocrática Lima de su juventud— fue sucedida por el clima irreconciliable de una era romántica, revolucionaria y quijotesca. De este contraste, y de la desconexión entre los elementos de dos períodos heterogéneos, surge la exuberante presencia de Mariátegui de una semántica y una metaforología relativas al tiempo, a lo que emerge en la nueva era y a lo que perece en la antigua. De ahí la recurrencia, junto a la noción de era, de términos o metáforas como “amanecer” o “mañana” para referirse a lo que nace, y “crepúsculo”, “anochecer” o “tramonto” (otro rastro de su estancia en Italia) para nombrar lo que declina o expira.

Pues bien, esta situación singular que enmarca los contextos problemáticos en los que Mariátegui piensa y actúa es lo que él llama una «época», o también una «escena contemporánea». Lo que la caracteriza es que cada episodio, entrelazado por sus términos materiales, comunicacionales, culturales, filosóficos o políticos, independientemente del lugar del mundo en que ocurra, es un elemento interno a su configuración. O, dicho de otro modo: no hay exterioridad espacial ni geográfica a los factores que lo constituyen, ya sea que ocurrieran en la Rusia bolchevique, la Italia de Marinetti, la India de Gandhi o la Universidad Popular de Lima. Para Mariátegui, este mosaico de actores participa de la superficie común formada a escala global por la época y sus turbulentos problemas.

En este contexto, existen otros dos conceptos, antitéticos y, a la vez, complementarios, que lo definen y nutren. Por un lado, la crisis, que, aunque multifacética, es sobre todo una crisis cultural. Por otro, la revolución, que sobredetermina los factores que habitan la época. «Comparto la opinión de quienes creen que la humanidad vive un período revolucionario», argumentó Mariátegui al comienzo de sus conferencias de 1923 en la Universidad Popular. Crisis y revolución son, en resumen, las coordenadas epocales que constituyen el contexto en el que se desarrolla la actividad interpretativa de Mariátegui.

Mariátegui global: una política contra el margen

¿Cómo podemos leer un libro como La escena contemporánea hoy, un siglo después de su publicación? Inicialmente, un lector curioso podría encontrar cautivadoras algunas de las historias o referencias en los ensayos, capaces de incitar a una mayor investigación o exploración. Incluso en su naturaleza fragmentaria, los ensayos de Mariátegui se prestan a ejercicios de exploración de los acontecimientos y las personalidades que moldearon los tensos años de entreguerras.

Pero, como se argumenta aquí, la lectura de fragmentos escritos por Mariátegui los eleva hacia composiciones más amplias y los conecta con estructuras conceptuales más convincentes. El mismo ejercicio de reunir los ensayos originales en cada capítulo puede leerse desde esta perspectiva, que posteriormente permearía toda su obra adulta. Como se ha señalado, este libro representa, en este sentido, un ejemplo de la consolidación de un método de trabajo que marcaría la trayectoria intelectual de Mariátegui.

Desde esta perspectiva más amplia, resulta tentador poner en diálogo los capítulos que componen el volumen con las tendencias de la historiografía contemporánea. Por un lado, con algunos desarrollos recientes en la historia conceptual del siglo XX. Fascismo, marxismo, antisemitismo, socialismo, crisis de la democracia, revolución: muchas de las nociones empleadas por Mariátegui son, para dialogar con el gran historiador de conceptos Reinhart Koselleck, a la vez índice y factor, condensaciones de experiencias sedimentadas e intervenciones creativas o recreativas sobre bases categóricas establecidas. Una reconstrucción de la trayectoria secular de estos horizontes conceptuales tiene mucho que analizar en este libro. Por otro lado, todo el enfoque interpretativo de La escena contemporánea nos invita a considerar a Mariátegui como una especie de historiador global avant la lettre . El libro lleva al extremo una práctica común en esta perspectiva historiográfica en boga hoy en día, al situar cada episodio local en un contexto inmediatamente global. Las conexiones e hilos que vinculan los fragmentos estudiados con el escenario mundial son, en su mayoría, postulados más que verificados, pero eso no impide que Mariátegui lea en cada episodio un síntoma o una expresión de crisis o de revolución, de la decadencia de una cultura o del amanecer de una que surge para sustituirla.

Por supuesto, no todas las regiones del mundo reciben la misma atención en este libro. Incluso entre sus primeros lectores, incluso algunos de los más agradecidos, la ausencia de Latinoamérica era notoria en sus páginas. Ciertamente, Mariátegui escribió ensayos sobre la mayoría de los países del continente, y si consideramos La escena contemporánea como una obra que puede agruparse dentro de la colección completa de ensayos de nuestro autor, esta deficiencia queda al menos parcialmente compensada. Pero es cierto que este volumen merecía al menos un capítulo latinoamericano, por ejemplo, sobre las luces y sombras de la Revolución Mexicana, una exploración que Mariátegui ya había comenzado a desarrollar en una serie que abarcaría toda la década.

Por otro lado, La escena contemporánea es una de las principales razones por las que Mariátegui, entre sus contemporáneos y sus colegas posteriores, fue acusado de excesivo “europeísmo”. Esta asociación fue, sin duda, una de las razones principales por las que el libro permaneció relativamente oscuro, a veces casi oculto, en los estudios sobre Mariátegui. En cierto sentido, es innegable que Mariátegui sentía una fuerte atracción por la cultura europea. No solo escribió en el prólogo de Siete ensayos que debía su “buena erudición” a Europa y que no habría posibilidad de emancipación para el continente americano “sin la ciencia y el pensamiento europeos u occidentales”. En varias otras ocasiones, confrontó con vehemencia a quienes promovían el distanciamiento cultural y la restricción del diálogo con Europa, acusándolos de incurrir en una forma de “demagogia superamericanista”.

Pero, al mismo tiempo, cabe señalar que, en este libro, y en los ensayos de Mariátegui en su conjunto, Europa desempeñó en ocasiones un papel mediador y facilitador en las conexiones con otras regiones y culturas, una vía hacia un mundo que excedía y, en ocasiones, incluso provincializaba el viejo continente. La apertura a los problemas de la Rusia soviética, o más aún a la agitación revolucionaria de Oriente, transmitida a través de las lenguas y recursos europeos, demuestra que el panorama global representaba ahora un prisma que podía, en ocasiones, cuestionar las jerarquías civilizacionales heredadas, incluida la propia centralidad de Europa.

Esta función mediadora también es evidente en Perú, cuyas realidades Mariátegui comenzó a investigar, en un proceso que culminaría en la publicación de Siete ensayos , también impulsado por los estímulos de la escena contemporánea (su afán socialista, su relevo generacional y su vanguardia). En definitiva, como él mismo afirmó en su ensayo ” Lo nacional y lo exótico”, “la mistificada realidad nacional es solo un segmento, una parte de la vasta realidad global”. La desconexión de una nación con la escena internacional trajo consigo languidez y desertificación cultural. Mariátegui citó como ejemplo el caso de España, que, tras desempeñar un papel significativo en la temprana edad moderna, se había convertido en “un país bastante cerrado y doméstico”. Por ello, insistió en destacar los incentivos para el estudio de la realidad local que había supuesto el contacto con el clima de nueva pulsación global. Esto es lo que postuló en otro de sus ensayos programáticos, también de 1925:

En el mérito de nuestra generación, podemos y debemos destacar de inmediato una virtud y un mérito: su creciente interés por aprender sobre todo lo peruano. Los peruanos de hoy están más atentos a su propia gente y a su historia que los peruanos del pasado. Pero esto no se debe a que su espíritu se haya vuelto más cerrado o confinado en sus fronteras. Es precisamente lo contrario. El Perú contemporáneo está más conectado con las ideas y emociones globales. El deseo de renovación que posee la humanidad se ha apoderado gradualmente de su nueva gente. Y de este deseo de renovación surge una aspiración urgente y generalizada de comprender la realidad peruana.

Por todas las razones expuestas, una lectura renovada de La escena contemporánea se alinea plenamente con el cambio global en curso en el campo de la investigación de Mariátegui. En los estudios latinoamericanos y el debate intelectual más amplio, también puede verse como un gesto retroactivo de rebelión contra el síndrome de la “condena del margen”, es decir, el conjunto de condiciones y supuestos que llevan a América Latina a ser el único lugar donde se puede hablar o escribir sobre América Latina (un fenómeno sobredeterminado tanto por las desigualdades estructurales globales derivadas de la distribución desigual de los recursos culturales como por la autoconfirmación e incluso la celebración de esta posición marginal en algunos espacios de pensamiento del continente). Desde esta perspectiva, y considerando la ubicuidad de la mirada de Mariátegui y su disposición a leer cualquier fenómeno distante como parte de una conversación global, es posible considerar una especie de borrado estratégico de las determinaciones que se derivan de su ubicación en un único lugar.

Finalmente, el libro también permite una lectura conectada con las perplejidades de nuestro presente, asolado por una crisis con muchas similitudes con la vivida hace un siglo. El escenario contemporáneo expone el poder político y heurístico del internacionalismo como horizonte constitutivo para las culturas de izquierda. Y, ante un mundo que vuelve a colapsar, nos invita a desarrollar un pensamiento crítico en América Latina que, al restaurar una perspectiva de clase esencial, aborde decisivamente los dilemas civilizatorios globales actuales.

Martín Bergel es historiador y profesor de la Universidad de Buenos Aires.

fuente: https://outraspalavras.net/outrasmidias/em-busca-do-livro-esquecido-de-mariategui/

reenviado por enred_sinfronteras@riseup.net

https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2025/07/26/en-busca-del-libro-olvidado-de-mariategui/

también editado y en difusión desde

https://argentina.indymedia.org/