Durante más de 3 horas, Gustavo Molfino relató la intensidad de los años ’70 y ’80 en su familia de militantes. Desde el horror del secuestro de su mamá, a metros suyo, hasta la desaparición de su hermana y su cuñado. Su rol como enlace clandestino entre Perdía y Firmenich y la aparición de un sobrino, el nieto recuperado 98. Parte de esa historia en esta crónica.

Por Fernando Tebele para El Diario del Juicio.

Gustavo Molfino entra a la sala con paso tan firme como lento. Parece tener el peso de la ocasión en sus espaldas, pero está decidido y se nota que necesita estar allí. Tiene una carpeta con documentos, de la que sobresalen unas fotos familiares. Se sienta frente al tribunal. Promete decir la verdad. Le preguntan si tiene alguna animosidad especial contra los imputados: “impartir justicia”, remarca. Es fácil anticipar un testimonio angustiado y angustiante, pero sorprende que, apenas dice dos palabras, su voz se parte en mil pedazos. No importa la primera pregunta que da pie al comienzo de su relato que se extenderá durante tres horas. “Tengo que hacer un poco de historia familiar”, anuncia apenas puede retomar el hilo histórico que lo conduce a narrar el asesinato de su madre y las desapariciones de una de sus hermanas y su cuñado. Justamente ahí se encarna el dolor: en su familia diezmada por el genocidio. “La política en mi familia se inicia en los ‘70. Mi hermano mayor, Miguel Ángel, era militante del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores). Mi hermana Alejandra era simpatizante de la juventud guevarista del PRT. Mi hermana Marcela era militante del Peronismo de Base. Todavía mi madre -Noemí Esther Gianetti de Molfino, no la nombra aún-, que se había quedado viuda a los 36 años, era hasta ese momento un ama de casa que se dedicaba a todos nosotros”, enumera. Gustavo, el menor, apenas era un niño en tránsito hacia la adolescencia mientras la vida familiar transcurría en Resistencia, Chaco. Hablamos de una época en la que los y las jóvenes adolescían de muchas cosas, menos de una madurez prematura.

Su hermana Marcela ya estaba de novia con Guillermo Amarilla y había dejado el Peronismo de Base para sumarse a la Juventud Peronista. “Ella me llevaba a las villas a ver cómo se peleaba para tener una canilla. Yo era muy chiquito”, recuerda con su voz a los tumbos. No hizo falta que llegara el golpe de Estado para que la violencia estatal golpeara la puerta de su casa. Más que golpearla, una patota derribó el acceso a la vivienda familiar de la familia Amarilla, en Mendoza 75. “Adentro de la casa estaban mi hermana, mi madre y la suegra de mi hermana, Ramona Amarilla. Mi hermana zafó por su cara divina, que la hacía pasar por adolescente aunque ya no lo fuera. Estaba en un camastro”. Después se enteraron de que un informe de la Policía Federal decía que no los habían encontrado y que en la casa había dos personas mayores y una niña enferma.

Para ese tiempo, su hermano mayor, Miguel Ángel, era corresponsal del Diario El Mundo, la rica experiencia del PRT de contar con un periódico de alcance masivo. “Antes del golpe él se fue a vivir a la Capital, legalmente”. La familia recaló en el barrio porteño de Flores. Allí vivieron Marcela, Guillermo, Gustavo y Noemí, en una casa alquilada de Nazca 24, al filo de la Avenida Rivadavia y del peligro. “Vivíamos en un clima familiar. Felices, pero en una situación de clandestinidad que hacía que si alguno no llegaba estuviéramos alerta y siempre a punto de ‘levantar’ la casa”, lo que se recomendaba hacer cuando alguien caía, asumiendo que bajo tortura le arrancarían data.

Poco después del golpe, en mayo de 1976, detuvieron a su hermana Alejandra “sospechosamente”, infiere Molfino, y anuncia que más tarde aclarará por qué lo dice. “Ella era un eje muy importante en mi familia. Tuvimos suerte. Fue a la cárcel de Devoto. No fue torturada y le dieron la opción de salir del país; se fue a mediados de 1977. Para diciembre de ese año nos fuimos a París con mi madre”. Noemí Esther Gianetti de Molfino se convertirá más tarde en una de las piezas de la Contraofensiva de Montoneros, y de la trama macabra e internacional de la inteligencia de la dictadura militar. Quedaron aquí, sufriendo el exilio interno, una hermana y un hermano, Liliana Estela y José Alberto, ambos integrantes de la Juventud Guevarista.

El ingreso a Montoneros en París

Gustavo tiene una camisa sobre la remera. Cuando alguna parte del relato lo incomoda, levanta el cuello de jean con sus manos y lo deja caer, como si volviera a acomodarse en ella. Los integrantes del tribunal, que durante el testimonio anterior, el de Víctor Hugo Beto Díaz, lo interrumpieron varias veces para que “puntualice en el objeto procesal”, ahora están en silencio y con atención completa. Los tres tienen el mismo gesto: se sostienen el rostro con una mano, con el pulgar sobre el pómulo y el índice cruzando los labios. Son de las pocas personas en la sala que no tienen los ojos humedecidos. Molfino va y viene en la línea de tiempo de su propia historia, pero nada de lo que dice carece de importancia. “En París nos sumamos al CAIS (Centro Argentino de Información y Solidaridad)”. Cuenta que allí, en marzo o abril de 1978, “fuimos testigos de la presencia del Capitán (Alfredo) Astiz, que se presentó con el mismo discurso de la Iglesia de la Santa Cruz, que era familiar de un desaparecido; se lo recibió como se recibía a todo el mundo: con los brazos abiertos. Tuvo contacto personal con mi hermana, periódicamente, hasta que el gobierno francés tomó conocimiento del testimonio de una secuestrada de la ESMA”, donde se lo identifica como parte de la patota.

“En París, mi hermana Marcela me ofrece entrar a Montoneros y no lo dudé. Tenía 16 años. Ahí me empecé a llamar Facundo”. Su primera responsable fue María Inés Raverta, Juliana; conocería su identidad después de que la secuestraran. Durante esos años, Gustavo se transformó en Facundo para casi todas las personas con las que interactuaba. Pasó a ser el enlace entre la conducción, Juliana y cuadros intermedios. Viajó continuamente en ese rol. “Tomé también algunos cursos de falsificación de documentación y me especialicé en eso”. Puso en juego todo su ingenio para armar embutes pequeños. “Por ejemplo, compraba unas piezas de ajedrez. Hacía un tablero de ajedrez de madera. Lo hacía con doble fondo. Allí ponía documentos, dinero, papeles de la organización y los llevaba y entregaba a algún compañero que los necesitara, con cita acordada”.

Fotos de ayer y de hoy

Molfino es actualmente el jefe del departamento de fotografía de la Cámara de Diputados de la Nación. Tiene un hobby militante, por llamarle de alguna manera: cuando recibe datos de que hay un genocida violando la prisión domiciliaria, pone en funcionamiento todo un dispositivo de guardias, largas esperas para poder fotografiarlos en el momento justo. Los escracha. La mayor parte de las fotos de los genocidas de este juicio que se publicaron antes del comienzo del debate en este Diario del Juicio son suyas. Pero sus primeras fotografías fueron aquellas fotos carnet de sus compañeros, que se utilizaban para la confección de pasaportes falsos en tiempos de clandestinidad. Eran en blanco y negro, y por supuesto nada digitales, sino con rollos de películas. Su rol de enlace lo tenía viajando por el mundo. En ocasiones casi sin bajarse del avión salvo para cumplir su misión. “Muchos fines de semana seguidos hice el viaje Madrid/Panamá/Madrid en un vuelo de Iberia. Salía el viernes llegaba el sábado y ese sábado volvía en el mismo avión, ¿cuál era el sentido? -se pregunta en nombre de toda la sala-: el avión hacía una escala técnica de dos horas en La Habana, tanto a la ida como a la vuelta. Nos bajaban del avión y nos dejaban en tránsito. Tenía que tener algo que me identificara, para que supieran que era yo. Teníamos un juego de claves. Me llevaban a una habitación oscura donde yo no veía a la otra persona. Entregaba el paquete en el viaje de ida y en el de vuelta me daban la respuesta que tenía que llevar a Madrid. Roberto Perdía estaba mucho tiempo en Madrid. Sabemos que en La Habana estaba Firmenich con otros compañeros. Evidentemente era una comunicación entre ellos a través de la información que yo llevaba”, narra.

Al rescate de compañeros

Raúl Lovey, integrante de las Ligas Agrarias (con acción política en Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fé, entre otras provincias del NEA y el Litoral) fue a Madrid, se entrevistó con Roberto Perdía y, luego, le propuso a Molfino otro viaje peligroso. “Me propone que entre a la Argentina con documentos falsos. Una de las misiones era rescatar a los compañeros de las Ligas Agrarias, que ya habían conseguido salir del monte y vivían en Buenos Aires. Mi tarea era que salieran de Argentina, y así fue”, cuenta satisfecho por haber conseguido el objetivo. Antes del viaje, tomó una precaución. “En ese momento la organización había prohibido el uso de la pastilla de cianuro. Yo tenía una amiga española, farmacéutica, a la que le dije ‘Mirá, necesito algo por si me agarran, y que en dos minutos me haga pelota’. Soy un tipo que me sacás un granito y me duele -grafica-. Aparte asumía una responsabilidad hacia los compañeros a los que iba a sacar. Para mí esa era la responsabilidad más grande”.

Relata las citas de dos de tres objetivos. La tercera era especial: “Tenía que ver a mi hermana Marcela. Las otras citas no las conocía, pero yo sabía que la vería a ella”. Apenas transcurre la primera media hora de su testimonio. Y se va a meter en la razón esencial por la que es uno de los testigos más esperados de la causa: además de su propia historia, está aquí para hablar del crimen de su mamá y de la desaparición de su hermana Marcela y su cuñado Guillermo. Sus angustias mayores.

Entonces regresó a Buenos Aires. Ingresó a la Argentina vía Brasil y luego Paraguay. Admite que en Asunción, mientras esperaba durante un par de días “tuve mucho miedo. En algún momento pensé en volverme a Madrid, pero algo me dijo que no, que había algo por encima de mi propio miedo que era rescatar a las familias de Ligas Agrarias, la alegría de poder ver a mi hermana y ayudar a otros compañeros”.

—Hola ¿Sabe dónde hay una farmacia? —le preguntaron a Gustavo, parado frente a una vidriera de Casa Muñoz, en pleno centro porteño, con una Revista Gente doblada en la mano.

—Farmacia no sé, pero en la esquina hay un supermercado —respondió Molfino.

Ese diálogo en clave y tan de película de espías fue la prueba de que todo andaba bien. “Si yo decía que la farmacia quedaba a dos cuadras, era señal de que estaba en peligro”, recuerda. De allí se fueron a un Pumper Nic y arreglaron otra cita para que Molfino le entregara la valija al día siguiente. “Era muy grande y pesada. De doble fondo en cuero durísimo. Las paredes estaban llenas de pasaportes en blanco, de DNI en blanco, sellos de goma, una cartilla donde explicaba cómo confeccionarlo y había un sello de metal que era el que iba en la foto y que como era de metal no se podía llevar ahí, por eso venía en una patineta. Había una parte de las ruedas que era redonda y entraba justito”. Lo llevaron desde la Estación Constitución hasta un departamento vacío, luego de un largo viaje, obviamente sin poder ver el recorrido. Molfino pensó que era una trampa. Metió la mano en el bolsillo de la campera, donde tenía la pastilla de su amiga española. Pero justo se abrió una puerta y allí vio “a un montón de compañeros, entre afiches de Evita. Ahí me relajé y les expliqué y entregué todo”. Los y las militantes de las Ligas Agrarias agradecen a Facundo hasta el día de hoy. Consideran que él fue quien los sacó del país.

La última vez con Marcela

Gustavo sabe que el relato se acerca a la peor parte. Ojalá fuera un guión cinematográfico. Aunque pudiera serlo, las ausencias lo dejan sin aire de tan reales. Vuelve a quebrarse su voz. Va a contar el último encuentro con su hermana y su cuñado. “Fue muy cerca de donde vivíamos. Ella me hace una cita en la Galería Flores, a media cuadra de la Plaza. Nos encontramos. A ella le habían dicho que venía Benjamín. Ella nunca asoció que podía ser yo. Justo me vio. Se sorprendió. Estuvimos charlando. Le entregué lo que le tenía que entregar. Ella venía con un carrito con uno de los hijos. Fuimos a tomar un café. Hablamos de la familia. De cómo estaba mamá, de Alejandra. Yo le pido ver a mi cuñado”.

—Quiero ver al Negro —le dijo Gustavo, que dejó de ser Facundo por un rato.

—Está siempre en la Facultad de Medicina. Se disfraza de profesor y anda por la zona con apuntes —le dijo su hermana.

Gustavo fue al encuentro del Negro Amarilla y lo encontró así, charlando con kiosqueros, tal cual lo había descrito Marcela, simulando ser profesor. “Con él hablamos de política”, recuerda.

—¿Cómo ves la cosa en general? —consultó, haciendo foco en la Contraofensiva, sin nombrarla.

—Mirá, no es lo que pensábamos. Hay miles de conflictos gremiales. Vi a (Deolindo Felipe) Bittel y a (Vicente Leónidas) Saadi. También a dirigentes sindicales. Ellos me dicen: “Muchachos, muy valiente lo de ustedes, qué huevos, pero por qué no se van dos añitos afuera que estos tipos se caen y presérvense para lo que viene” —dijo Amarilla.

—Che, ¿y por qué no se van para afuera? —sugirió Molfino.

—Mirá, nosotros vivimos en un barrio humilde. Estamos insertados en el barrio, en familia.

“Nos despedimos. Y esa fue la última vez que lo vi también a él”, suelta con tristeza.

El regreso a París

Después del paso por Argentina, Molfino retornó a París y de allí fue directo a un hospital porque habían operado de la vesícula a su mamá.

—¿A que no sabés con quién estuve? —soltó Gustavo después del abrazo y los regalos de rigor.

—¿Con quién? —respondió su madre.

—Estuve con La Flaca y El Negro —intentó sorprenderla, en referencia a Marcela y Guillermo — No te lo quise decir antes —se atajó de un posible reproche. Su madre sonrió.

—¿Y vos creés que yo no sabía que ibas a Argentina? Hiciste miles de viajes y nunca te despediste —cerró Gianetti de Molfino.

“Muy sabia”, dice Gustavo en la audiencia al reconstruir aquel diálogo, tras unos diez segundos de no poder más que soplar contra el micrófono.

Beirut y Lima

Con un grupo de compañeros de las Ligas Agrarias, Molfino tuvo un paso de entrenamiento por Beirut. “Habrán sido unos 40 días aproximadamente”. El 17 de octubre del 1979 secuestraron a su hermana Marcela y a Guillermo Amarilla. Un día llegó un telex al Líbano en el que anunciaban la noticia. “Mis compañeros no sabían quién era yo. Sí sabían que era Facundo, el que los había ayudado a salir del país”, pero no sabían que quienes habían caído eran parte de su familia.

En diciembre del ‘79 lo llaman para que retorne a Madrid. Allí le dicen que tiene que viajar a Perú en una misión secreta. Tenía que armar una base desde donde ir y venir a la Argentina. Tuvo que viajar solo y encargarse de conseguir una casa en un barrio de Lima. Así lo hizo.

Molfino reconstruye que fue llegando gente a esa casa, entre ellos Roberto Perdía y su mujer, Amor. También estaba María Inés Raverta, que un día le dijo:

—¿A que no sabés quién llega mañana? —le tiró Juliana.

—No me puedo imaginar —respondió Gustavo.

—Mañana llega Mima —le anunció.

Transcurre poco más de una hora de testimonio y Molfino llama a su madre como la llamaban todos y todas: Mima. “Me sorprendió, pero tampoco pregunté a qué venía. Ahí empiezo a saber que había un flujo de compañeros que estaban en México y que iban a volver, y a su vez otros que iban a salir. Ya estábamos en plena Contraofensiva”, nos sitúa. Entonces lo interrumpe la fiscal Gabriela Sosti, que hasta aquí es la única que pregunta:

—Disculpame, mencionaste a María Inés Raverta y a tu madre, ¿tenés alguna foto de ella? —pregunta.

Gustavo busca rápidamente entre los papeles. Vuelve a soltar un suspiro sobre el mic.

—No. Por ahí mis hijos tienen alguna foto—dice, y extiende su mano izquierda.

Ahí nomás, muy cerquita, están dos de sus cinco hijos, de nombre nada casuales: Facundo y Juan Manuel. Facundo por su ser en Montoneros; Juan Manuel por Rosas. Uno de ellos tiene en sus manos una foto, y se la pasa a su padre. Tiene colores vivos. Sonrientes a más no poder, se ve a Mima, junto a María Inés Raverta y a Gustavo. La levanta. La muestra al tribunal. Conoce el poder de las imágenes. Se las muestra al público, a sus colegas fotógrafos/as. No está él en ese momento para registrar; necesita que alguien lo haga en su lugar. Los tres tienen rostros hermosos, y se los ve felices juntos. “Ahí estamos los tres, aunque quizá yo no lo parezca, por la edad”.

El peor día

Se toma un tiempo y retoma la estadía en Lima. “Salíamos, hablábamos en general de política… Hasta que llega el 12 de junio”, dice. Y esa fecha no se borra con nada. Está por contar seguramente el peor día de su vida. No lo sabemos. No lo designa así, explícitamente, pero nada puede ser peor. “María Inés me dice: ‘Tengo una cita. Me acompañás hasta un punto y luego vos seguís’. Yo tenía que hacer mis compras: las cajitas de música, juguetes, en los que ponía las cosas para los compañeros. En el camino íbamos discutiendo porque yo tenía una noviecita peruana y ella me lo cuestionaba, me decía que era peligroso, y yo le respondía que tenía necesidad de tener una novia”, cuenta. “Me voy para la zona comercial de Miraflores. Habrá sido alrededor de las cinco de la tarde. Vuelvo a la casa y veo a Perdía, a su mujer y a mi mamá con cara de preocupados”, recuerda Gustavo antes de recrear el diálogo:

—¿Qué pasó? —consultó.

—Juliana no volvió. Pasaron dos horas y Juliana no volvió —le respondieron casi a coro en alusión a Raverta.

“Lo normal. Más que normal -se corrige-, lo establecido por la organización, era que si pasaban dos horas y un compañero o compañera no volvía había que levantar la casa. Eso implicaba agarrar cuatro cosas que pudieran poner en riesgo a otros compañeros e irnos. Total, siempre hay tiempo para volver…”, agrega ahora Molfino. “No creo que haya pasado nada. Yo sospecho que pudo haber sido un problema de tránsito con la policía peruana, pero por las dudas haya pasado algo, yo me voy con Amor y me llevo el dinero y las armas”, reconstruye que dijo Perdía. “Yo propuse levantar la casa, pero la evaluación de él fue otra y tenía que ver con que en Perú se estaba retirando una dictadura y ya había habido elecciones. Había ganado Belaúnde Terry. Creo yo que nunca pensó que el Ejército Argentino hiciera semejante operación de inteligencia”. La evaluación era que Perú sería un lugar seguro.

Perdía se retira junto a su esposa, y antes le dice a Molfino: “Salí y entrá de la casa en el transcurso de las horas para ver los movimientos alrededor y aparte comunicate con Antonio Meza Cuadra”, que era un legislador peruano de izquierda, el primer contacto local a quien debían alertar en caso de problemas. “Salgo una vez. Recorro el barrio. Arrancaba a caer la noche -continúa Molfino, su relato se hace más pausado-. Me voy y hago la primera llamada a Meza Cuadra. Ellos estaban muy contentos, tenían democracia, nunca se imaginarían esto. Le digo: ‘Compañero, yo soy Montonero. Tenemos una situación con una compañera que no volvió de una cita’, y me dice: ‘Nooo, eso acá no va a pasar. Háblame mañana, pero tranquilo’. Yo me vuelvo a casa. Todo estaba normal en ese momento. Hice dos o tres entradas y salidas. En una de ellas, calculo nueve o diez de la noche, habían pasado ya varias horas y María Inés no volvía… doblo la última calle para volver a casa, donde había un ‘huevito’ con teléfono público y veo a cuatro personas visiblemente armadas. Fue un segundo. Me dije: o voy para atrás y tengo que correr muy fuerte o sigo caminando, porque me estaban mirando… Decidí seguir caminando hasta el teléfono. Miro para el lado de la casa. Hablo con mi vieja. Y mientras miro para el otro lado, veo claramente un auto rodeado de personas armadas, y un haz de luz de la calle que pegaba en el asiento trasero… y veo la cara de María Inés… Nos miramos. Me bajó la vista -su voz se quiebra pero se sobrepone para seguir-. Creo que en su interior en ese momento ella se queda tranquila, porque me ve a mí chequeando la zona. Habrá pensado que cumplimos con el protocolo de las dos horas… Se aguantó la tortura más de cuatro…”. Allí Gustavo se frena. En realidad lo frena la angustia. Toma aire. Lo suelta como puede. Alguien desde atrás le grita: “Vamos Gustavo”. Carraspea y retoma. El relato se vuelve más lento que nunca: “Hablo con ella. Le digo que la casa estaba rodeada. Me consultó, creo, si había localizado a los peruanos. Le dije que no me habían dado bola…”. El silencio gana la sala. Quienes conocen su historia saben lo que está por decir. “Me dijo la última frase que escuché de ella: ‘Salvate vos que tenés toda la vida por delante'”. Ya no puede contener el llanto. Pero sabe que tiene que seguir. “Es la frase que a mí me llevó a luchar por la justicia… hasta el día de hoy… Cuelgo el teléfono. Vuelvo a tener la duda de un segundo: si sigo caminando hacia donde están los hombres armados o retrocedo. Vuelvo a tomar la decisión de ir hacia adelante y pasar al lado de ellos. Si había llegado hasta ahí podrían sospechar que si me iba para atrás era por algo. Nada…, una decisión. Arranco hacia donde están ellos. Paso a un metro de uno de ellos. Tenían armas largas. Por cierto que los miré, porque sería raro no mirar algo así en un barrio tranquilo. Pasé de largo y desde otro teléfono volví a llamar a Meza Cuadra. Ahí ya fui un poquito más contundente. No sé si lo llegué a insultar pero le dije: ‘En este momento se están llevando a una compañera'”. Gustavo suena desesperado. Debe estar viendo, quizá, lo mismo que vio aquella noche. Nos lo está haciendo ver a todos y todas allí. Es imposible no conmoverse. Algunos lloran. Nadie le quita la mirada de encima a ese hombre que está relatando el secuestro de su madre. “Me dijo venite a casa. Me pasó la dirección”.

Efectivamente los peruanos estaban de fiesta. Cuenta Molfino que había música. Y que les comentó lo que había pasado. Estaban en Perú, no en Argentina, por lo que realizaron una conferencia de prensa. Denunciaron los secuestros. La noticia salió en los diarios locales. Y Molfino volvió a Europa, triste como nunca más se sintió. “Casi ver cómo se llevaban a mi vieja fue terrible”, explica aunque no haga falta.

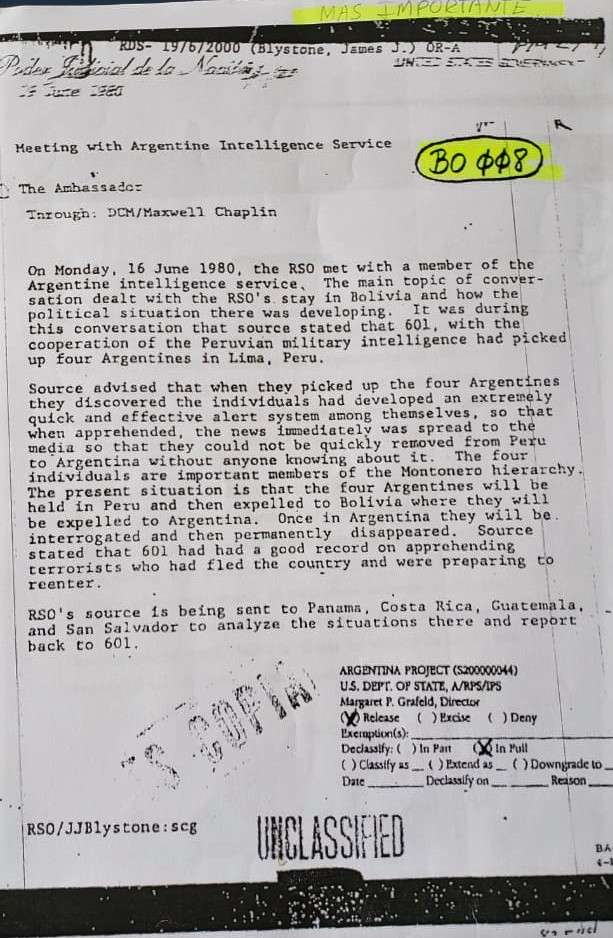

El testigo muestra y lee una parte de un documento desclasificado de los Estados Unidos. Allí queda constancia de una reunión entre un integrante de la Embajada de EE.UU. en Argentina con un servicio de inteligencia del Batallón 601 del Ejército, que admite la participación de ese grupo en Perú. “Fue durante esta conversación que la fuente declaró que el 601 con la colaboración de la inteligencia militar peruana detuvo a cuatro argentinos en Lima, Perú (…) El procedimiento con los individuos será el siguiente: los argentinos serán retenidos en Perú y luego deportados a Bolivia donde a su vez serán deportados a la Argentina. Una vez en la Argentina serán interrogados y luego desaparecidos permanentemente”.

El 24 de julio, el cuerpo de su madre apareció en la habitación de un Apart Hotel de Madrid. Había sido envenenada.

“En algún momento decidieron que me escondiera y me fui a Nicaragua. Estuve ahí dos años”. En 1984 regresó al país.

Parece que termina. Que no puede contar nada más terrible. Sin embargo, le falta contar la historia de Julio César Marturet, que fue novio de su hermana Marcela en la adolescencia. A pesar de que ella luego se puso de novia con Amarilla, Marturet permaneció siempre como uno más de su familia. Hasta entrados los ‘80 siguió compartiendo amistad con uno de sus hermanos. En 2010, con la desclasificación de algunos archivos, se supo que era PCI (Personal Civil de Inteligencia) y que reportaba al 601. La familia militante tuvo espía propio.

Pero aún en la mayor oscuridad, puede aparecer siempre alguna luz orientadora. El 4 de noviembre de 2009, Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución del nieto 98. Se trataba del hijo de Marcela y Guillermo. Nunca lo buscaron, porque no tenían testimonios del embarazo. Gustavo piensa incluso que puede haber sido concebido en pleno cautiverio. “Las fechas son muy finas. Dan ahí nomás”, hace un gesto de pequeñez. Guillermo Amarilla Molfino está a unos asientos de distancia. Lo mira con una sonrisa leve cuando su tío habla de él. Algo en común tiene con el gesto de Gustavo, ahora que terminó su testimonio. Está de pie. Los aplausos le dan contención. Levanta el brazo con los dedos en V. Nunca deja de sonreír, desde la boca hasta sus ojos claros, que ahora están rojos de tanta humedad. “Soy un hombre feliz, a pesar de todo”, había dicho un rato antes. Han transcurrido 40 años entre aquel adolescente fabricante de embutes y este fotógrafo de genocidas. Pasaron demasiadas cosas en el medio. Pero siempre se puede ser feliz mientras haya un sueño por soñar. El día de la sentencia; ese debe ser su próximo sueño.