En la mañana del 24 de marzo, el vocero presidencial Adorni, realizó algunos anuncios vinculados con la desclasificación de los archivos que resultaron ser una cortina de humo y parte de otro capítulo en la batalla cultural del Gobierno Nacional para promover la teoría de los dos demonios. Nada nuevo.

Más allá de esas declaraciones, nos preguntamos: ¿Cuánto sabemos realmente sobre los archivos? ¿Hasta dónde se ha avanzado? ¿Qué se ha desclasificado? ¿A qué documentos podemos acceder? ¿Qué necesitamos para garantizar Memoria, Verdad y Justicia?

Para responder esos interrogantes, entrevistamos a dos especialistas que trabajaron en los archivos: Alan Rüst, Profesor de Historia de la UBA, trabajador de archivos despedido del Ministerio de Defensa, y a Jazmín Lavintman, investigadora, docente e historiadora. Quienes nos compartieron algunas definiciones, información y reflexiones que son claves en medio de tanta desinformación.

¿Qué es un archivo?

Jaz: Un archivo tiene varias acepciones. Podemos pensarlo como un depósito donde están los papeles, pero también el Consejo internacional de archivos, el ICA, lo define justamente como el sedimento de las tareas en relación con misiones y funciones de una institución o de una persona física, en el devenir de esas tareas en su cotidianidad, como lo poco espectacular de la burocracia, pensando en instituciones estatales.

Entonces, el archivo es producto del sedimento diario del trabajo de una institución. Los documentos tienen distintas etapas: cuando se producen, cuando se mantienen activos (por si ese trámite se necesita en algún otro momento) y un tercer momento en el que pasan a evaluarse, es decir, en relación con normas ISAD que son internacionales. Esa documentación puede tener una guarda permanente (es decir, de carácter histórico) o, en algunos casos, eliminarse, todo ello pensado y analizado en relación con tablas de clasificación.

En 2010, lo que se desclasificó con el decreto 4 es justamente la documentación administrativa del Estado, en relación con el accionar de las Fuerzas Armadas. En particular, se desclasificaron los archivos de las Fuerzas Armadas, pero ese decreto también sirvió para acceder a los archivos de la Cancillería, de la Policía, del Ministerio de Seguridad, de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central. Todos esos archivos, en algún punto, se desclasificaron con el 4.10 y se empezó a hacer un tratamiento de distintos tipos: algunos más archivísticos, otros más de investigación, y otros que combinaban ambas cosas.

¿Cómo se arma un archivo?

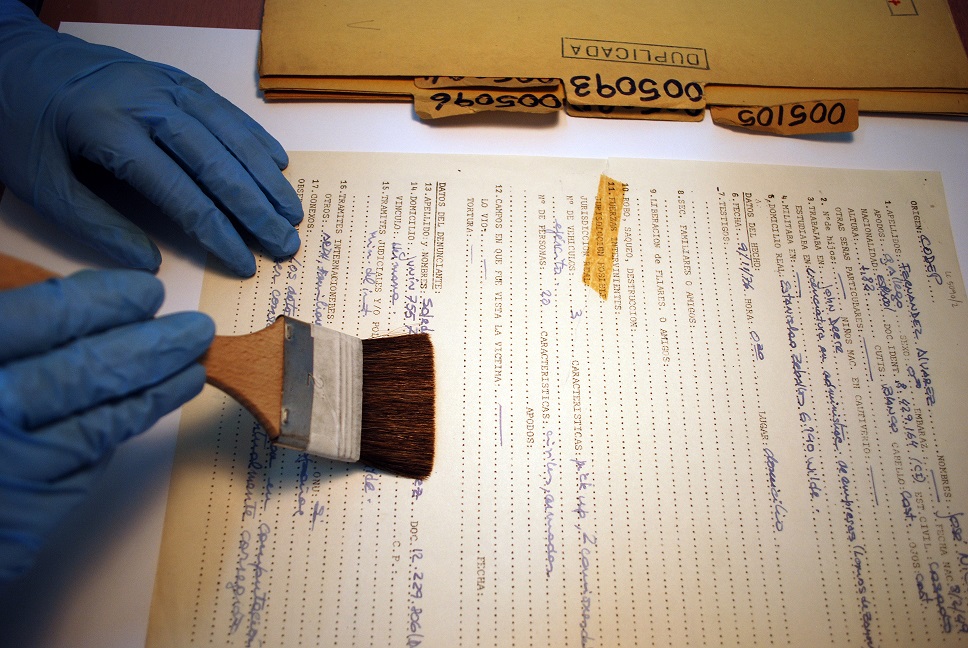

Alan: Para trabajar un archivo existe una disciplina llamada archivística, que en Argentina no está tan reconocida, aunque en los últimos años se ha avanzado bastante. En otros países, especialmente en Europa, pero también en Brasil o Uruguay, está más desarrollada. Aquí siempre estuvo muy relacionada con la bibliotecología, como algo secundario, y nunca se profesionalizó tanto. Básicamente, el archivista debe hacer ese trabajo de saber qué hay en los depósitos, conocer la descripción de la documentación, los plazos de guarda, etcétera. Muchas veces la gente ve el archivo como un lugar donde se juntan papeles que no se usan, pero en realidad no debería ser así, porque el archivo garantiza derechos, la memoria de la institución y, sobre todo, la garantía de derechos, que es fundamental.

Jaz: Si vamos a la definición técnica donde un archivo no es que “se crea”; o sea, podés crear el archivo y hacer una resolución para crearlo, pero en verdad es producto de ese sedimento y esa tarea cotidiana de la burocracia.

Por ejemplo, en algún caso concreto: los archivos de las Fuerzas Armadas no “se crean”, digamos, tienen más años de existencia que el Estado Nacional (porque el Ejército nace antes que el Estado Nacional), y hay documentación desde principios del siglo XIX. En cambio, sí se crean -y tienen un recorte- los archivos de la memoria, que la archivística en términos más técnicos llama “centros de documentación”, que justamente reúnen información sobre un tema o temática determinada.

En los archivos administrativos no hay un criterio temático: se estructuran por el carácter seriado de la documentación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la facultad va a haber una serie que se llama “legajos de…”, puede haber una subserie que sean “legajos de alumnos”, otra “legajos de docentes”, pero son legajos. Es decir, son todos iguales en estructura (seriado se refiere a eso), aunque tengan contenido diferente.

Entonces, el modo de organización interna va a tener que ver con los trámites específicos y con las llamadas “series documentales”. En cambio, en los archivos de la memoria pueden tomar este criterio, pero su criterio de creación es temático. En el caso del ANM, el decreto establece que se va a reunir la información sobre todas las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado argentino.

¿Qué es desclasificar?

Jaz: La acción del Estado de desclasificar tiene que ver con -vamos, si le sacamos el “des”, hablamos de- la clasificación. El Estado sigue produciendo información en distintos niveles: puede ser “público”, “secreto” o “confidencial”. Es decir, cada una de estas categorías implica distintos accesos a futuro. Con la legislación vigente de hoy en día, la documentación de carácter reservado nunca va a poder ser consultada más que por las personas que ocupen posiciones específicas en el Estado, y nunca se va a poder dar a conocer. Entonces, desclasificar es sacarle la clasificación de seguridad y pasarlo a “público”.

Alan: Cada fuerza armada tiene sus archivos, y cada parte de las Fuerzas Armadas tiene sus documentos guardados. En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, se hizo un trabajo bastante profundo desde 2008 o 2009. Toda la documentación del período de la dictadura militar, desde 1976 hasta 1983, fue clasificada en su momento. Todo ese período está desclasificado, y los archivos de las Fuerzas Armadas que tienen esa documentación son accesibles actualmente, tanto de manera física como digital. Hay un sitio web llamado Archivos Abiertos donde se puede acceder a información sobre qué hay en los archivos, aunque no a toda la documentación. Estos son los archivos más cercanos, que son generales e históricos, los más trabajados. Aunque se trabajó mucho y hubo hallazgos de documentación, puede haber casos en que se haya perdido para siempre porque los militares la destruyeron, de lo cual no hay muchas pruebas, pero sí sospechas. También es probable que haya documentación oculta, intencionalmente o no, debido al desorden administrativo de las Fuerzas Armadas. La gran cantidad de edificios y su dispersión en todo el país, especialmente del ejército, hace difícil realizar un censo total y saber en detalle qué hay.

¿Cómo es que nace esta desclasificación?

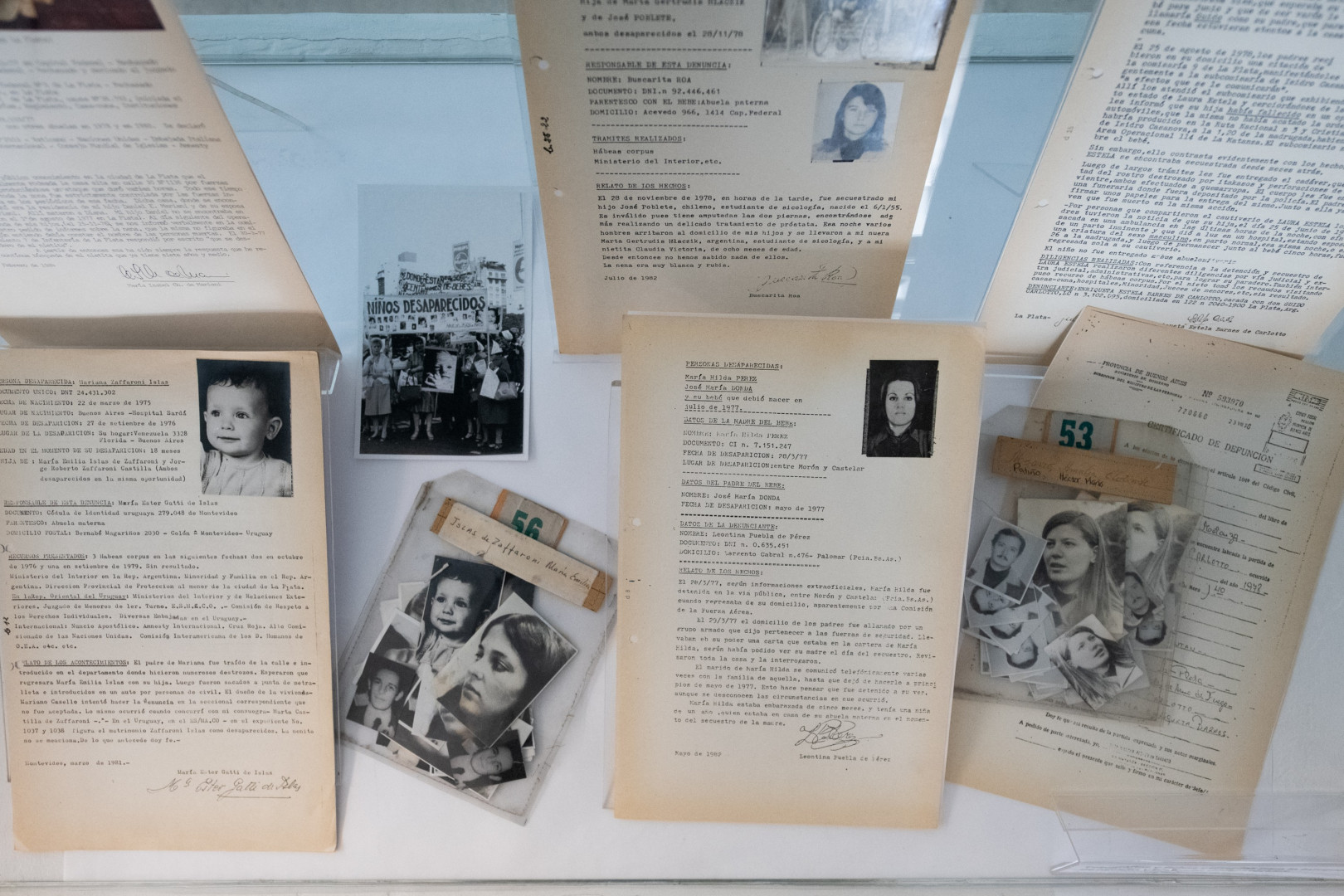

Jaz: Bueno, nace de la reivindicación histórica del campo de los derechos humanos, tanto durante como después de la dictadura, donde siempre estuvo presente la consigna “abran los archivos”. ¿Qué entendemos por archivos? En relación, a la apertura de los archivos del Estado, hay un hito muy importante: los juicios.

Cuando comenzaron a solicitar información para la reapertura de los juicios de lesa humanidad, las fiscalías empezaron a pedir información intensamente a diversas instituciones estatales, principalmente a las Fuerzas Armadas, pero también a las Fuerzas de Seguridad y a otros organismos. Sobre esto tengo experiencia personal, ya que trabajé en los equipos de relevamiento y análisis de documentación de las Fuerzas entre 2014 y 2018.

En cuanto a las Fuerzas Armadas, a partir de la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, se impulsó fuertemente que no fueran ellas mismas las que respondieran los oficios judiciales. En su lugar, se creó la Dirección Nacional de Derechos Humanos, donde personas civiles capacitadas (y no miembros de las fuerzas) se encargaban de gestionar estos pedidos.

Dentro de este marco, pudimos verificar cómo actuaban las fuerzas anteriormente, cuando prevalecía el “principio de cortesía”. Por ejemplo, si en un pedido aparecía un apellido como “Pérez”, nosotros hacíamos todo lo posible por encontrar a esa persona, incluso si el número de DNI no coincidía exactamente. En cambio, las fuerzas ante cualquier error formal en la solicitud simplemente la rechazaban.

Y ni hablar de sus respuestas durante los pocos juicios que hubo en los 90’ sobre apropiación de menores: no había la menor cortesía, directamente respondían negativamente a todo.

¿Dónde se encontraba la documentación/información?

Alan: En general, son documentos en papel. Pueden ser diferentes series documentales: notas, informes, memorias anuales, cuestiones administrativas de gastos, legajos personales de los militares de todas las fuerzas, antecedentes, movilizaciones militares, entrenamientos, etcétera. Hay una gran diversidad de tipos documentales dentro de los archivos de las Fuerzas Armadas. Lo que se utilizó mucho para los juicios de lesa humanidad fueron los legajos de personal, donde se podía ver la trayectoria de los militares. Obviamente, no daban detalles de la represión ilegal, pero sí se podía ver dónde habían estado destinados, qué funciones habían cumplido, y cruzando información, podía servir como prueba.

Jaz: La desclasificación, en relación con la pregunta sobre el lugar donde se hallaba la documentación, nos lleva a los archivos de esas instituciones. Este es precisamente el núcleo del debate: qué hacer con los archivos institucionales cuando contienen información relevante sobre violaciones a derechos humanos.

Existen dos posturas principales: 1- Quienes sostienen que la investigación debe realizarse dentro de cada institución y que los documentos deben permanecer en su lugar de origen, pudiendo enviarse copias a los archivos de memoria. 2- Quienes, considerando el contexto, proponen “rescatar” la documentación para custodiarla en archivos de memoria u otros dispositivos.

La disciplina archivística, por su parte, advierte que no es recomendable interrumpir la cadena de custodia, por lo que sugiere mantener los documentos en sus instituciones de origen.

Este debate es central. En el caso del Decreto 4.10, y con respecto a documentos de la Cancillería, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Comisión Nacional de Valores y Banco Central, entre otros, la documentación se encontraba en las propias instituciones, lo que hizo de este proceso algo único en América Latina.

El acceso a archivos de fuerzas armadas y de seguridad bajo el Decreto 4.10 estuvo enmarcada en las políticas de derechos humanos, género y educación dentro de estas instituciones. La creación de la Dirección Nacional de Derechos Humanos refleja este esfuerzo por integrar dicha perspectiva en las Fuerzas, vinculando la gestión de archivos con estas políticas.

¿A qué información se accedió?

Jaz: El decreto 4.10 excluyó inicialmente la documentación sobre Malvinas, que se desclasificaría después: el Informe Rattenbach en 2012 y, en 2015 (con el decreto 503), los documentos vinculados a la guerra.

Lo relevante de la fórmula del 4.10 es su amplitud: cubre no solo el período 1976-1983, sino información previa o posterior relacionada con el terrorismo de Estado.

Los equipos de investigación creados desarrollaron metodologías específicas para analizar y sistematizar documentos, muchas veces con lenguaje o códigos militares desconocidos para operadores judiciales. Por ejemplo, “LRD” (Lugar de Reunión de Detenidos) era la denominación para centros clandestinos.

Sin embargo, esta desclasificación no garantizó acceso público pleno. Por caso, solicitar el legajo de Videla en el Archivo del Ejército podía ser rechazado, pese al decreto, exigiendo a veces “interés legítimo” o pertenecer a un grupo de investigación.

Esto evidencia problemas estructurales: falta de leyes y educación archivística. En Argentina persisten dificultades de acceso, ya sea por condiciones materiales paupérrimas o por archivos bien organizados pero inaccesibles a la ciudadanía.

Si bien las políticas implementadas fueron relevantes, no lograron consolidar plena transparencia. Los decretos no resolvieron todas las problemáticas de acceso que coexisten en nuestros archivos.

¿Qué pedimos cuando exigimos la apertura de los archivos?

Jaz: Esta reivindicación histórica de “abrir los archivos” ha estado siempre presente, aunque su significado ha variado según el momento. Existió -y existe- cierta fantasía de que al abrir los archivos encontraríamos respuestas concretas: dónde están los desaparecidos, qué fue de ellos, el paradero de sus cuerpos, o el destino de los niños apropiados. Esto, por supuesto, no ocurrió, tanto por el carácter clandestino de la represión como porque resulta improbable que todo estaría registrado de esa manera en los documentos.

Sin embargo, en los procesos judiciales la apertura de archivos estatales resultó fundamental. Permitió, en muchos casos, complementar testimonios y aportar pruebas. Los relatos de los sobrevivientes -esas personas que vieron, que identificaron a los perpetradores y a sus compañeros- se vieron enriquecidos con esta información. Los documentos nos ayudaron a reconstruir no solo los circuitos represivos, sino también a entender lo ocurrido en el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (los delitos económicos), la Cancillería (el Plan Cóndor), entre otras instituciones. Este ha sido, sin duda, un avance regional significativo en políticas de memoria y acceso a archivos estatales.

Quiero destacar también los esfuerzos “desde abajo”, más allá de las políticas públicas. En la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, a través de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, trabajamos para reconstruir la nómina de desaparecidos de la facultad y creamos un centro de documentación sobre su memoria histórica. Hay innumerables experiencias similares: entrega de legajos a familiares, actos, murales, nóminas, las baldosas por la memoria, el Grupo de Arte Callejero. Todas ellas han contribuido a construir ese piso de Memoria, Verdad y Justicia.

Alan: En teoría, los archivos están medianamente abiertos, pero hay problemas. Por ejemplo, hubo un caso con el Archivo General de la Armada donde se quería tirar o mover documentación, lo que sería un retroceso importante. El Estado tiene la responsabilidad de dar acceso a toda la documentación, pero sin una política clara y personal adecuado, es difícil. Las Fuerzas Armadas suelen ser reticentes a dar toda la información. Además, si no hay una buena política administrativa y de archivo, incluso la documentación disponible se vuelve inaccesible. La apertura real de archivos implica toda una política pública; no es solo dar los papeles, sino tener personal que pueda guiar las consultas y trabajar la documentación.

¿Qué necesitamos para garantizar Memoria, Verdad y Justicia?

Jaz: Yo creo firmemente en la necesidad de: Establecer un sistema de acceso a la información pública que funcione; contar con una ley nacional de archivos y que esta normativa se implemente en todos los archivos institucionales del Estado. Esto representa una vacancia importante. Sin embargo, nuestras experiencias previas -particularmente en los juicios- han sido muy positivas. Los juicios mismos funcionaron como vehículos de acceso, ya que sus sentencias públicas contienen documentos e información valiosa.

A nivel regional, considero que lo más relevante fue la formación de equipos interdisciplinarios dentro de las instituciones, especialmente en el Poder Ejecutivo. Un caso emblemático fue el sistema de archivos de la defensa, donde archivistas, conservadores y conservadoras trabajaron conjuntamente con las Fuerzas Armadas.

Esta experiencia demostró que es posible -y valioso- incidir desde dentro en instituciones que normalmente vemos con distancia. El trabajo con efectivos militares, en el ámbito específico de los archivos, permitió avances significativos, especialmente para los juicios por crímenes de lesa humanidad. Estos equipos, conformados principalmente por profesionales de ciencias sociales y especialistas capacitados, fueron clave para las investigaciones.

Alan: Aunque se avanzó mucho en profesionalizar la archivística, lo ideal sería tener estructuras estables. El Sistema de Archivo de la Defensa sigue existiendo, pero necesita personal capacitado y con experiencia, con proyectos a mediano y largo plazo. Hay que evitar trabajos que sean solo políticamente vendibles y enfocarse en solidez y continuidad. También es importante dar estabilidad a los trabajadores, especialmente en áreas sensibles como derechos humanos y acceso a la información, para que no sufran los vaivenes políticos. Reconocer su labor con buenos salarios, condiciones y capacitación es clave. Los archivos resguardan derechos ciudadanos, y si se pierde eso, es muy difícil recuperarlo. Con la tecnología actual se podrían hacer muchas cosas, pero sin material trabajado y acceso a la información, no sirve de mucho.

Sin trabajadores no hay Memoria, y sin Memoria no hay Verdad ni Justicia.

[…] Nota publicada originalmente en Indymedia Argentina […]

[…] Jimena Frankel (Indymedia Argentina) | En la mañana del 24 de marzo, el vocero presidencial Adorni, realizó algunos anuncios […]