Las controversias sobre el status geopolítico de China se han intensificado. Su presentación como imperio se basa en erróneas analogías, que ignoran cómo la expansión productiva se combina con la prudencia geopolítica. El perfil imperial se define por acciones internacionales de dominación y no por parámetros económicos.

China incuba en forma sólo embrionaria los rasgos de un imperio en formación. Los límites de la restauración capitalista inciden sobre su inmadurez imperial. Lucra con la primarización de América Latina, pero se ubica lejos del intervencionismo estadounidense.

Las tensiones que genera el capitalismo en China son enmascaradas con miradas indulgentes, que desconocen la incompatibilidad de ese sistema con una mundialización inclusiva. Los negocios en curso contradicen las convocatorias a la cooperación. El país no forma parte del Sur Global. Afronta los desequilibrios de una economía desarrollada y las tensiones de un acreedor. Tres escenarios se avizoran en el mediano plazo.

El carácter imperialista de Estados Unidos es un dato indiscutible de la geopolítica contemporánea. La extensión de ese calificativo a China suscita, en cambio, apasionados debates.

Nuestro enfoque resalta la asimetría entre ambos contendientes, el perfil agresor de Washington y la reacción defensiva de Beijing. Mientras que la primera potencia busca restaurar su alicaída dominación mundial, el gigante asiático intenta sostener un crecimiento capitalista sin enfrentamientos externos. Afronta, además, serios límites históricos, políticos y culturales para intervenir con actos de fuerza a escala global. Por esas razones no integra actualmente el club de los imperios (Katz, 2021).

Esta caracterización contrasta con los enfoques que describen a China como una potencia imperial, depredadora o colonizadora. Define, además, cuál es el grado de eventual proximidad con ese status y qué condiciones debería reunir para situarse en ese plano.

Nuestra mirada también señala que China dejó atrás su vieja condición de país subdesarrollado e integra actualmente el núcleo de las economías centrales. Desde ese nuevo lugar captura grandes flujos de valor internacional y comanda una expansión que lucra con los recursos naturales provistos por la periferia. Por esa ubicación en la división internacional del trabajo no forma parte del Sur Global.

Nuestra visión comparte las distintas objeciones que se han planteado a la identificación de China como un nuevo imperialismo. Pero cuestiona la presentación del país como un actor meramente interesado en la cooperación, la mundialización inclusiva o la superación del subdesarrollo de sus socios.

Una revisión de todos los argumentos en debate contribuye a clarificar el complejo enigma contemporáneo del status internacional de China.

Comparaciones inadecuadas

Las tesis que postulan el total alineamiento imperial de China, atribuyen ese posicionamiento al giro pos-maoísta iniciado por Deng en los años 80. Estiman que ese viraje afianzó un modelo de capitalismo expansivo, que reúne todas las características del imperialismo. Observan en el sometimiento económico impuesto al continente africano una confirmación de esa conducta. Denuncian, además, que en esa región se repite la vieja opresión europea con hipócritas mascaradas retóricas (Turner, 2014: 65-71).

Pero esta caracterización no toma en cuenta las significativas diferencias entre ambas situaciones. China no despacha tropas a los países africanos -como Francia- para convalidar sus negocios. Su única base militar en un neurálgico cruce comercial (Djibuti), contrasta con el enjambre de instalaciones que han montado Estados Unidos y Europa.

El gigante asiático evita involucrarse en los explosivos procesos políticos del continente negro y su participación en las “operaciones de paz de la ONU”, no define un status imperial. Incontables países manifiestamente ajenos a esa categoría (como Uruguay) aportan efectivos a las misiones de las Naciones Unidas.

La comparación de China con la trayectoria seguida por Alemania y Japón durante la primera mitad del siglo XX (Turner, 2014: 96-100) es igualmente discutible. No es un curso corroborado por los hechos. La nueva potencia oriental ha evitado transitar hasta ahora por el sendero belicista de esos antecesores. Logró un impresionante protagonismo económico internacional, aprovechando las ventajas competitivas que encontró en la globalización. No comparte la compulsión a la conquista territorial que aquejaba al capitalismo germano o nipón.

China desenvolvió en el siglo XXI formas de producción mundializadas que no existían en la centuria anterior. Esa novedad le otorgó un inédito margen para expandir su economía, con pautas de prudencia geopolítica inconcebibles en el pasado.

Las analogías erróneas se extienden también a lo ocurrido con la Unión Soviética. Se estima que China repite la misma implantación del capitalismo y la consiguiente sustitución del internacionalismo por el “social-imperialismo”. Esta modalidad es presentada como un anticipo de las políticas imperialistas convencionales (Turner, 2014:46-47).

Pero China no ha seguido la pauta de la URSS. Introdujo límites a la restauración económica capitalista y mantuvo el régimen político que se desmoronó en su vecino. Como acertadamente destaca un analista, toda la gestión de Xi Jinping ha estado guiada por la obsesión de evitar la desintegración padecida por la Unión Soviética (El Lince, 2020). Las diferencias se extienden en la actualidad al terreno militar externo. La nueva potencia asiática no consumó ninguna acción semejante a la desplegada por Moscú en Siria, Ucrania o Georgia.

Criterios erróneos

China es también situada en el bando imperial, a partir de evaluaciones inspiradas en un difundido texto del marxismo clásico (Lenin, 2006). Se afirma que la nueva potencia reúne las características económicas señaladas por ese libro. La gravitación de los capitales exportados, la magnitud de los monopolios y la incidencia de los grupos financieros confirmarían el status imperialista del país (Turner, 2014: 1-4, 25-31, 48-64).

Pero esos rasgos económicos no aportan parámetros suficientes para definir el lugar internacional de China en el siglo XXI. Ciertamente el creciente peso de los monopolios, los bancos o los capitales exportados acrecienta las rivalidades y las tensiones entre las potencias. Pero esos conflictos comerciales o financieros no explican las confrontaciones imperiales, ni definen el status específico de cada país en la dominación mundial.

Suiza, Holanda o Bélgica ocupan un lugar importante en el ranking internacional de la producción, el intercambio y el crédito, pero no cumplen un papel protagónico en el ámbito imperial. A su vez, Francia o Inglaterra juegan un rol destacado en este último terreno, que no deriva estrictamente de su primacía económica. Alemania y Japón son gigantes de la economía con intervenciones vedadas fuera de ese ámbito.

En el caso de China es mucho más singular. La preeminencia de los monopolios en su territorio sólo confirma la incidencia habitual de esos conglomerados en cualquier país. Lo mismo ocurre con la influencia de los capitales financieros, que gravitan menos que en otras economía de gran porte. A diferencia de sus competidores, el gigante asiático escaló posiciones en la globalización prescindiendo de la financiarización neoliberal. No mantiene, además, ninguna semejanza con el modelo bancario alemán de principio del siglo XX que estudió Lenin.

Es cierto que la exportación de capitales -señalada por el dirigente comunista como un dato descollante de su época- es una característica significativa de China en la actualidad. Pero esa influencia sólo ratifica la significativa conexión del gigante oriental con el capitalismo global.

Ninguna de las analogías con el sistema económico imperante en la centuria pasada contribuye a definir el status internacional de China. A lo sumo facilitan la comprensión de los cambios registrados en el funcionamiento del capitalismo. Lo sucedido en la geopolítica global se esclarece con otro tipo de reflexiones.

El imperialismo es una política de dominación ejercida por los poderosos del planeta a través de sus estados. No constituye una etapa perdurable o final del capitalismo. El escrito de Lenin clarifica lo ocurrido hace 100 años, pero no el curso de los acontecimientos recientes. Fue elaborado en un escenario muy distante de generalizadas guerras mundiales.

La atadura dogmática a ese libro induce a buscar forzadas semejanzas del conflicto actual entre Estados Unidos y China, con las conflagraciones de la Primera Guerra Mundial (Turner, 2014: 7-11). Se observa la principal pugna contemporánea como una mera repetición de las rivalidades interimperiales de entre-guerra.

Esa misma comparación es actualmente señalada para denunciar la militarización china del Mar Meridional. Se estima que Xi Jinping persigue los mismos propósitos que enmascaraba Alemania para apoderase de Europa Central, o que disfrazaba Japón para conquistar el sur del Pacífico. Pero se omite que la expansión económica de China se ha consumado, hasta ahora, sin disparar un sólo en tiro fuera de sus fronteras.

También se olvida que Lenin no pretendió elaborar una guía clasificatoria del imperialismo, basada en la madurez capitalista de cada potencia. Sólo subrayaba la catastrófica dimensión guerrera de su época, sin precisar las condiciones que debía reunir cada participante de ese conflicto para quedar ubicado en el universo imperial. Situaba, por ejemplo, a una potencia económicamente retrasada como Rusia dentro de ese grupo por su activo protagonismo en el desangre militar.

El análisis del imperialismo clásico que brindó Lenin es un acervo teórico de gran relevancia, pero el papel geopolítico de China en el siglo XXI se clarifica con otro instrumental.

Un status sólo potencial

Las nociones marxistas básicas de capitalismo, socialismo, imperialismo o antiimperialismo no alcanzan para caracterizar la política exterior de China. Esos conceptos sólo aportan un punto de partida. Se necesitan nociones adicionales para dar cuenta del curso del país. La simple deducción de un status imperial de la conversión del gigante oriental en la “segunda economía del mundo” (Turner, 2014: 23-24), no permite dilucidar los enigmas en juego.

Más acertada es la búsqueda de conceptos que registren la coexistencia de una enorme expansión económica de China, con una gran distancia de la primacía estadounidense. La fórmula de “imperio en formación” intenta retratar ese lugar de gestación, aún alejado del predominio norteamericano.

Pero el contenido concreto de esa categoría es controvertido. Algunos pensadores le asignan un alcance más avanzado que embrionario. Entienden que la nueva potencia se encamina en forma acelerada a adoptar un comportamiento imperial corriente. Resaltan el giro introducido con la base militar de Djibuti, la construcción de islas artificiales en el mar meridional y la reconversión ofensiva de las fuerzas armadas.

Esa mirada postula que al cabo de varias décadas de intensa acumulación capitalista, la fase imperial ya comienza a madurar (Rousset, 2018). Esta evaluación se aproxima al típico contraste entre un polo imperial dominante (Estados Unidos) y otro imperial en ascenso (China) (Turner, 2014: 44-46).

Pero entre ambas potencias persisten diferencias cualitativas muy significativas. Lo que distingue al gigante oriental de su par norteamericano no es el porcentual de maduración de un mismo modelo. Antes de embarcarse en las aventuras imperiales que desenvuelve su rival, China debería completar su propia restauración capitalista.

El término de “imperio en formación” podría ser valedero para indicar el carácter embrionario de esa gestación. Pero el concepto sólo cobraría otro sentido de creciente madurez, si China abandonara su actual estrategia defensiva. Esa tendencia está presente en el sector capitalista neoliberal con inversiones en el exterior y ambiciones expansivas. Pero el predominio de esa fracción requeriría doblegar al segmento opuesto, que privilegia el desenvolvimiento interno y preserva la modalidad actual del régimen político.

China es un imperio en formación tan sólo en términos potenciales. Gestiona el segundo producto bruto del planeta, es el primer fabricante de bienes industriales y recibe el mayor volumen de fondos del mundo. Pero esa gravitación económica no tiene correlato equivalente en la esfera geopolítico-militar que define el status imperial.

Tendencias irresueltas

Otra evaluación considera que China reúne todas las características de una potencia capitalista, pero con un contorno imperial rezagado y no hegemónico. Describe el espectacular crecimiento de su economía, señalando los límites que enfrenta para alcanzar una posición ganadora en el mercado mundial. Detalla, además, las restricciones que afronta en el terreno tecnológico frente a los competidores occidentales.

De esa ambigua situación deduce la vigencia de un “estado capitalista dependiente con rasgos imperialistas”. La nueva potencia combinaría las restricciones de su autonomía (dependencia), con ambiciosos proyectos de expansión externa (imperialismo) (Chingo, 2021).

Pero el correcto registro de un lugar intermedio incluye en este caso un desacierto conceptual. Dependencia e imperialismo son dos nociones antagónicas que no pueden integrarse en una fórmula común. No están referidas -como centro-periferia- a dinámicas económicas de transferencia de valor o a jerarquías en la división internacional del trabajo. Por esa razón excluyen el tipo de mixturas que incorpora la semiperiferia.

La dependencia supone la vigencia de un Estado sometido a órdenes, exigencias o condicionamientos externos y el imperialismo implica todo lo contrario: supremacía internacional y alto grado de intervencionismo externo. No deberían entremezclarse en una misma fórmula. En China convive la ausencia de subordinación a otra potencia, con una gran cautela en la injerencia sobre otros países. No se verifica la dependencia, ni el imperialismo.

La caracterización de China como una potencia que completó su maduración capitalista -sin poder saltar al escalón siguiente de desarrollo imperial- supone que el primer curso no brinda soportes suficientes, para consumar avances hacia la dominación mundial. Pero ese razonamiento presenta como dos estadios de un mismo proceso, a un conjunto de acciones económicas y geopolítico-militares de distinto signo. Esa importante diferenciación es omitida.

Una mirada semejante de China como un modelo capitalista concluido -que navega en el escalón inferior del imperialismo- es expuesta por otro autor con dos conceptos auxiliares: capitalismo burocrático y dinámica subimperial (Au Loong Yu, 2018).

El primer término indica la fusión de la clase dominante con la elite gobernante y el segundo retrata una política acotada de expansión internacional. Pero como también se supone que el país actúa como una superpotencia (en competencia y colaboración con gigante estadounidense), el pasaje a la plenitud imperial es tan sólo observado como una cuestión de tiempo.

Esa evaluación subraya que China ha completado su transformación capitalista, sin explicar a qué obedecen las demoras en su conversión imperial. Todas las limitaciones que se exponen en este segundo terreno, podrían ser también señaladas en el primer campo.

Para evitar esos dilemas es más sencillo constatar que las continuadas insuficiencias de la restauración capitalista, explican las restricciones en la impronta imperial. Como la clase dominante no maneja los resortes del estado, debe aceptar la estrategia internacional cauta que propicia el Partido Comunista.

A diferencia de Estados Unidos, Inglaterra o Francia, los grandes capitalistas de China, no están acostumbrados a exigir la intervención político-militar de su estado, frente a la adversidad de un negocio. No tienen ninguna tradición de invasiones o golpes de estado, en países que nacionalizan empresas o suspenden el pago de la deuda. Nadie sabe con qué velocidad el estado chino adoptará (o no) esos hábitos imperialistas y no es correcto dar por consumada esa tendencia.

¿Depredadores y colonizadores?

La presentación de China como una potencia imperial es frecuentemente ejemplificada con descripciones de su impactante presencia en América Latina. En algunos casos se postula que actúa en el Nuevo Mundo, con la misma lógica depredadora que implementó Gran Bretaña en el siglo XIX (Ramírez, 2020). En otras visiones se emiten alertas contra las bases militares que estaría construyendo en Argentina y Venezuela (Bustos, 2020).

Pero ninguna de estas caracterizaciones establece una comparación sólida con la apabullante injerencia de las embajadas estadounidenses. Ese tipo de intervención ilustra lo que significa un comportamiento imperial en la región. China se encuentra a una distancia kilométrica de esa intromisión. No es lo mismo lucrar con la venta de manufacturas y la compra de materias primas que enviar marines, entrenar gendarmes y financiar golpes de estado.

Más sensata (y discutible) es la presentación del gigante oriental como un “nuevo colonizador” de América Latina. En este caso se estima que el ascendente hegemón tiende a concertar con sus socios de la zona un Consenso de Commodities, semejante al forjado previamente por Estados Unidos. Ese entramado con Beijing complementaría el anudado por Washington y afianzaría la inserción internacional de la región como proveedora de insumos y adquiriente de productos elaborados (Svampa, 2013).

Este enfoque retrata acertadamente cómo la relación actual de América Latina con China profundiza la primarización de la región o su especialización en los renglones básicos de la actividad industrial. Beijing se perfila como el primer socio comercial del continente y usufructúa con los beneficios de ese nuevo lugar.

En cambio América Latina ha quedado seriamente afectada por transferencias de valor a favor de la poderosa economía asiática. No ocupa el lugar privilegiado que China le asigna a África, ni es un área de relocalización fabril como el Sudeste Asiático. El Nuevo Continente es cortejado por la dimensión de sus recursos naturales. El esquema actual de aprovisionamiento petrolero, minero y agrícola es muy favorable a Beijing.

Pero este aprovechamiento económico no es sinónimo de dominación imperial o incursión colonial. Este último concepto se aplica por ejemplo a Israel, que ocupa territorios ajenos, desplaza la población local y se apodera de las riquezas palestinas.

La emigración china no cumple un papel semejante. Está dispersa en todos los rincones del planeta, con una significativa especialización en el comercio minorista. Su desenvolvimiento no está teledirigido por Beijing, ni obedece a proyectos subyacentes de conquista global. Un segmento de la población china simplemente emigra, en estricta correspondencia con los desplazamientos contemporáneos de la fuerza de trabajo.

China ha consolidado un comercio desigual con América Latina, pero sin consumar la geopolítica imperial que continúa representada por la presencia de los marines, la DEA, el Plan Colombia y la IV Flota. La misma función cumple el lawfare o los golpes de estado.

Quiénes desconocen esta diferencia suelen denunciar por igual a China y Estados Unidos como potencias agresoras. Sitúan a los dos contendientes en un mismo plano y remarcan su prescindencia en ese conflicto.

Pero ese neutralismo omite quién es el principal responsable de las tensiones que sacuden al planeta. Ignora que Estados Unidos envía buques de guerra a la costa de su rival y sube el tono de las acusaciones para generar un clima de crecientes conflictos.

Las consecuencias de ese posicionamiento son especialmente graves para América Latina, que arrastra un tormentoso historial de intervenciones estadounidenses. Al equiparar esa trayectoria con un comportamiento equivalente de China en el futuro, se confunden realidades con eventualidades. Se desconoce, además, el rol de potencial contrapeso a la dominación estadounidense que podría desenvolver la potencia asiática, en una dinámica de emancipación latinoamericana.

Por otra parte, los discursos que colocan a China y a Estados Unidos en un mismo plano son permeables a la ideología anticomunista de la derecha. Esas diatribas reflejan la combinación de temor e incomprensión, que predomina en todos los análisis convencionales del gigante oriental.

Los voceros latinoamericanos de ese relato suelen incluir andanadas simultáneas contra el “totalitarismo” chino y el “populismo” regional. Con el viejo lenguaje de la guerra fría advierten la peligrosa función de Cuba o Venezuela, como peones de una próxima captura asiática de todo el hemisferio. La chinofobia incentiva disparates de toda índole.

Alejada del sur global

Los enfoques que acertadamente rechazan la tipificación de China como una potencia imperialista incluyen muchos matices y diferencias. Un amplio espectro de analistas -que correctamente objeta la clasificación del coloso oriental en el bando de los dominadores- suele deducir de ese registro la ubicación del país en el Sur Global.

Esa mirada confunde la geopolítica defensiva en el conflicto con Estados Unidos, con la pertenencia al segmento de naciones económicamente atrasadas y políticamente sometidas. China prescindió hasta ahora de las acciones que despliegan las potencias imperialistas, pero ese comportamiento no la ubica en la periferia, ni en el universo de las naciones dependientes.

El gigante asiático se ha diferenciado incluso del nuevo grupo de “emergentes” para actuar como un nuevo centro de la economía global. Basta con notar que exportaba menos del 1 % de las manufacturas totales en 1990 y en la actualidad genera 24,4 % del valor agregado industrial (Mercatante, 2020). China absorbe plusvalía a través de firmas localizadas en el exterior y lucra con el abastecimiento de materias primas.

En este marco consumó su ascenso al podio de las economías avanzadas. Quiénes continúan identificando al país con el conglomerado del Tercer Mundo desconocen esa monumental transformación.

Algunos autores mantienen la vieja imagen de China como un ámbito de inversión de empresas multinacionales, que explotan la numerosa fuerza de trabajo oriental para transferir luego sus ganancias a Estados Unidos o Europa (King, 2014).

Ese drenaje efectivamente estuvo presente en el despegue de la nueva potencia y persiste en ciertos segmentos de la actividad productiva. Pero China logró su impresionante crecimiento en las últimas décadas reteniendo el grueso de ese excedente.

En la actualidad, la masa de fondos capturados a través del comercio y las inversiones externas es muy superior a los flujos inversos. Basta observar el monto del superávit comercial o las acreencias financieras para mensurar ese resultado. China ha dejado atrás los principales rasgos de una economía subdesarrollada.

Los estudiosos que postulan la continuidad de esa condición tienden a relativizar el desarrollo de las últimas décadas. Suelen destacar rasgos de atraso que han pasado a segundo plano. Los desequilibrios que afronta China provienen de sobre-inversiones y procesos de superproducción o sobreacumulación. Debe lidiar con las contradicciones propias de una economía desarrollada.

El gigante oriental no padece los típicos ahogos que agobian a los países dependientes. Está exenta del desbalance comercial, la carencia tecnológica, la escasez de inversiones o la asfixia del poder adquisitivo. Ningún dato de la realidad china sugiere que su impactante poderío económico constituya una mera ficción estadística.

La nueva potencia ha escalado en la estructura económica mundial. No es correcto situarla en un lugar semejante a las viejas periferias agrícolas, subordinadas a las industrias metropolitanas (King, 2014). Esa inserción corresponde en la actualidad al enorme ramillete de naciones africanas, latinoamericanas o asiáticas, que proveen los insumos básicos a la maquinaria fabril de Beijing.

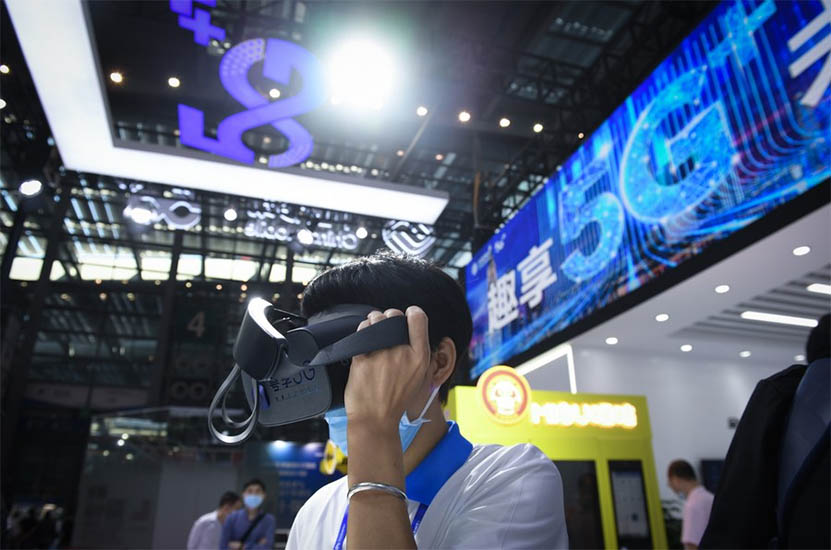

China es periódicamente clasificada junto a Estados Unidos en el podio de un G 2, que define la agenda establecida por el G 7 de las grandes potencias. Esa evaluación es incompatible con la ubicación del país en el Sur Global. No podría desenvolver desde ese retraído ámbito, la batalla contra su rival norteamericano por el liderazgo de la revolución digital. Tampoco podría haber jugado el rol protagónico que exhibió durante la pandemia.

Al cabo de un acelerado desarrollo China ha quedado colocada en un sitio de economía acreedora, en potencial conflicto con sus clientes del Sur. Los indicios de esas tensiones son numerosos. El temor a la titularidad china de los activos que garantizan sus préstamos ha generado resistencias (o cancelaciones de proyectos) en Vietnam, Malasia, Myanmar o Tanzania (Hart-Landsbergs, 2018).

La controversia sobre el puerto de Hambantota en Sri Lanka ilustra ese típico dilema de un gran acreedor. El impago de una elevada deuda derivó en el 2017 en un arrendamiento por 99 años de esas instalaciones. A partir de esa experiencia, Malasia revisó sus convenios y cuestionó los acuerdos que localizan las mejores actividades laborales en territorio chino. Vietnam elevó una objeción semejante frente a la creación de una zona económica especial y las inversiones que involucran a Pakistán reavivan disputas de toda índole.

China comienza a lidiar con un status contrapuesto a cualquier pertenencia al Sur Global. A fines del 2018 se temió el eventual control chino del puerto de Mombasa, si Kenia incurría en suspensión de pagos de un pasivo (Alonso, 2019). El mismo temor comienza a emerger en otros países que arrastran elevados montos de compromisos de dudosa cobrabilidad (Yemen, Siria, Sierra Leona, Zimbabue) (Bradsher; Krauss, 2015).

Miradas indulgentes

Otra corriente de autores que registra el inédito papel actual de China elogia la convergencia con otros países y la virtuosa transición hacia un bloque multipolar. Expone estos escenarios con simples descripciones de los desafíos que enfrenta el país para sostener su rumbo ascendente.

Pero esos venturosos retratos omiten que el afianzamiento del capitalismo acentúa en China todos los desequilibrios ya generados por las mercancías excedentes y los capitales sobrantes. Esas tensiones acentúan, a su vez, la desigualdad y el deterioro del medio ambiente. El desconocimiento de estas contradicciones, impide notar cómo la estrategia internacional defensiva de China es socavada por la presión competitiva que impone el capitalismo.

La presentación del país como “un imperio sin imperialismo” -que opera centrado en sí mismo- es un ejemplo de esas miradas condescendientes. Postula que la nueva potencia oriental desenvuelve un comportamiento internacional respetuoso, para no humillar a sus adversarios occidentales (Guigue, 2018). Pero olvida que esa convivencia no sólo es quebrantada por el acoso de Washington a Beijing. La vigencia en China de una economía crecientemente sometida a los principios del lucro y la explotación amplía ese conflicto.

Es cierto que el alcance actual del capitalismo está acotado por la presencia reguladora del estado y por las restricciones oficiales a la financiarización y el neoliberalismo. Pero el país ya padece los desajustes que impone un sistema de rivalidad y despojo.

La creencia que en el universo oriental rige una “economía de mercado” – cualitativamente diferenciada del capitalismo y ajena a las perturbaciones de ese régimen- es el perdurable equívoco que sembró un gran teórico del sistema mundial (Arrighi, 2007: cap 2). Esa interpretación omite que China no podrá sustraerse de las consecuencias del capitalismo si afianza la inconclusa restauración de ese sistema.

Otras visiones candorosas del desenvolvimiento actual suelen ponderar la política externa china de “mundialización inclusiva”. Destacan la tónica pacífica que caracteriza a una expansión basada en los negocios y asentada en principios de beneficios compartidos por todos los participantes. Esas presentaciones realzan también la “alianza intercivilizacional” que genera el nuevo enlace global de naciones y culturas.

¿Pero resulta posible forjar una “mundialización inclusiva” bajo el capitalismo? ¿Cómo podría plasmarse el principio de ganancias mutuas, en un sistema regido por la competencia y el lucro?

En los hechos, la globalización ha implicado dramáticas brechas entre ganadores y perdedores, con la consiguiente ampliación de la desigualdad. China no puede ofrecer remedios mágicos a esa adversidad. Al contrario, potencia sus consecuencias al ampliar su participación en procesos económicos regidos por la explotación y el beneficio.

Hasta ahora logró limitar los tormentosos efectos de esa dinámica, pero las clases dominantes y las elites neoliberales del país están empeñadas en romper todas las amarras. Presionan para embarcar a Beijing en las crecientes asimetrías que impone el capitalismo global. Cerrar los ojos ante esta tendencia implica un auto-ocultamiento de la realidad.

El propio gobierno chino alaba la globalización capitalista, exalta las cumbres de Davos y enaltece las virtudes del libre-comercio con vacuos elogios al universalismo. Algunas versiones intentan conciliar esa reivindicación con los principios básicos de la doctrina socialista. Afirman que la Ruta de la Seda sintetiza las modalidades contemporáneas de expansión económica, que a mitad del siglo XIX ponderaba el Manifiesto Comunista.

Pero los críticos de esta insólita interpretación han recordado que Marx nunca aplaudió ese desenvolvimiento (Lin Chun, 2019). Por el contrario, denunció sus terribles consecuencias para las mayorías populares de todo el planeta. Con alquimias teóricas no se puede armonizar lo inconciliable.

Controversias sobre la cooperación

Otra visión complaciente del curso actual subraya el componente de cooperación de la política externa china. Señala que ese país no es responsable de las desventuras padecidas por sus clientes de la periferia y destaca el carácter genuino de la inversión motorizada por Beijing. También recuerda que la pujanza exportadora se asienta en incrementos de la productividad, que por sí mismos no afectan a las economías relegadas (Lo Dic, 2016).

Pero esa idealización de los negocios omite el efecto objetivo del intercambio desigual, que signa todas las transacciones consumadas bajo la égida del capitalismo mundial. China captura excedentes de las economías subdesarrolladas por la propia dinámica de esas transacciones. Obtiene grandes lucros porque su productividad es superior a la media de esos clientes. Lo que se presenta en un tono ingenuo como un mérito peculiar de la potencia asiática, es el principio de generalizada desigualdad que impera bajo el capitalismo.

Al afirmar que “China no primariza” a sus socios de América Latina o África, se postula la exclusiva responsabilidad del sistema mundial en esa desventura. Se omite que la participación protagónica de la nueva potencia es un dato central del comercio internacional.

Sugerir que China “no tiene la culpa” de los efectos generales del capitalismo equivale a encubrir los beneficios que obtienen las clases dominantes de ese país. Esos sectores lucran con el ponderando aumento de la productividad (mediante mecanismos de explotación de los asalariados) y materializan esas ganancias en el intercambio con las economías retrasadas.

Cuando se elogia una expansión china “más asentada en la productividad que en la explotación” (Lo, Dic, 2018) se omite que ambos componentes retroalimentan el mismo proceso de apropiación del trabajo ajeno.

La contraposición entre la alabada productividad y la objetada explotación es propia de la teoría económica neoclásica. Esa concepción imagina la confluencia en el mercado de distintos “factores de producción”, omitiendo que todos esos componentes se asientan en la misma extracción de plusvalía. Esa expropiación es la única fuente real de todos los lucros.

La mera reivindicación del perfil productivo de China suele destacar también el contrapeso que ha introducido a la primacía internacional de la financiarización y del neoliberalismo (Lo Dic, 2018). Pero los límites interpuestos al primer proceso (corrientes internacionales de especulación), no diluyen el sostén brindado al segundo (atropellos de los capitalistas a los trabajadores).

La reintroducción del capitalismo en China ha sido el gran incentivo a la relocalización de las empresas y al consiguiente abaratamiento de la fuerza de trabajo. Ese viraje contribuyó a recomponer la tasa de ganancia en las últimas décadas. Para que el gigante asiático pudiera cumplir un rol efectivo de cooperación internacional debería adoptar estrategias internas y externas de reversión del capitalismo.

Disyuntivas y escenarios

China dejó atrás su antigua condición de territorio despedazado por las incursiones extranjeras. Ya no atraviesa por la dramática situación que afrontó en las últimas centurias. Confronta con el agresor norteamericano desde una condición muy alejada del desamparo imperante en la periferia. Los estrategas del Pentágono saben que no pueden tratar a su rival como a Panamá, Irak o Libia.

Pero ese afianzamiento de la soberanía ha empalmado con el abandono de las tradiciones antiimperialistas. El régimen pos-maoísta se alejó de la política internacional radicalizada que auspiciaba la Conferencia de Bandung y el Movimiento de los No Alineados. También sepultó cualquier gesto de solidaridad con las luchas populares en el mundo.

Ese viraje constituye la otra cara de su cautela geopolítica internacional. China evita conflictos con Estados Unidos, sin interferir en los atropellos que consuma Washington. La elite gobernante ha enterrado todos los resabios de simpatía con las resistencias al principal opresor del planeta.

Pero ese giro afronta los mismos límites que la restauración y el salto hacia un status internacional dominante. Está sujeto a la irresuelta disputa por el devenir interno del país. El rumbo capitalista que propician los neoliberales tiene consecuencias proimperialistas tan contundentes, como el curso antiimperialista que promueve la izquierda. El conflicto con Estados Unidos incidirá directamente en esas definiciones.

¿Cuáles son los escenarios que se avizoran en la pugna con el competidor norteamericano? La hipótesis de una distensión (y consiguiente reintegración de ambas potencias) ha quedado diluida. Los indicios de perdurable puja son abrumadores y desmienten los diagnósticos de asimilación de China al orden neoliberal como socio de Estados Unidos que postularon algunos autores (Hung, Ho-fung, 2015).

El contexto actual también disipa la expectativa en la gestación de una clase capitalista transnacional con integrantes chinos y estadounidenses. La elección asiática de un rumbo diferenciado del neoliberalismo no es la única razón de ese divorcio (Robinson, 2017). La asociación de “chinamerica” -previa a la crisis del 2008- tampoco incluía amalgamas entre clases dominantes o esbozos de surgimiento de un estado compartido.

En el corto plazo se verifica el contundente ascenso de China frente a un evidente retroceso de Estados Unidos. El gigante oriental está ganando la disputa en todos los terrenos y su reciente gestión de la pandemia confirmó ese resultado. Beijing logró controlar rápidamente el alcance de la infección, mientras Washington afrontó un desborde que ubicó al país en el tope de los fallecidos.

La potencia asiática también sobresalió por sus auxilios sanitarios internacionales, frente a un rival que exhibió un espeluznante egoísmo. La economía asiática ya retomó su elevada tasa de crecimiento, mientras que su contraparte americana está lidiando con un dudoso rebote del nivel de actividad. La derrota electoral de Trump coronó el fracaso de todos los operativos estadounidenses para doblegar a China.

Pero el escenario de mediano plazo es más incierto y los recursos militares, tecnológicos y financieros que conserva el imperialismo norteamericano, impiden anticipar quién saldrá airoso de la confrontación.

En términos generales se podrían concebir tres escenarios disímiles. Si Estados Unidos gana la pulseada podría comenzar a reconstituir su liderazgo imperial, subordinando a los socios asiáticos y europeos. Si por el contrario China logra triunfar con una estratega capitalista de libre-comercio, afianzaría su transformación en potencia imperial.

Pero una victoria del gigante oriental lograda en un contexto de rebeliones populares, modificaría por completo el escenario internacional. Ese triunfo podría inducir a China a retomar su posicionamiento antiimperialista en un proceso de renovación socialista. El perfil del imperialismo del siglo XXI se dirime en torno a esas tres posibilidades.

20-4-2021